圖:花蓮慈院婦產部主任朱堂元說明大部分卵巢癌的原發部位是在輸卵管。

卵巢癌佔臺灣地區婦科癌症的第二位,每年有1300名新個案(全球每年約19萬名新個案),是婦女最致命的癌症之一,每年約有548人(全球有11萬4千人)死於卵巢癌,是女性癌症的第五大死因。花蓮慈濟醫院婦產部與婦癌防治中心經過六年的研究,除了印證絕大部分卵巢癌的原發部位不在卵巢而在輸卵管,也發現有效預防卵巢癌的方式。相關研究成果也在2015年11月,刊登於國際知名之「癌症病因學」(Carcinogenesis)雜誌。

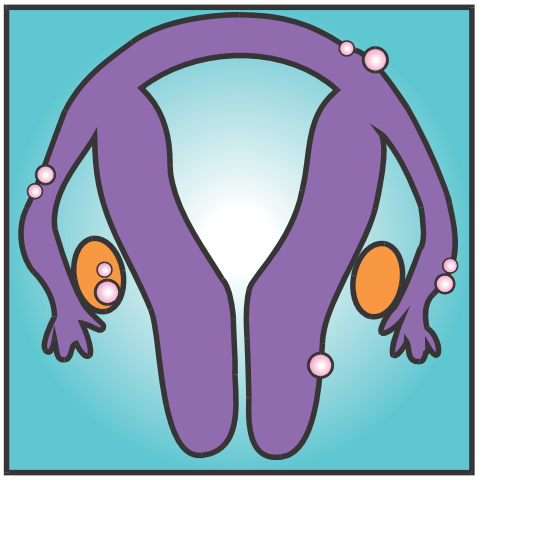

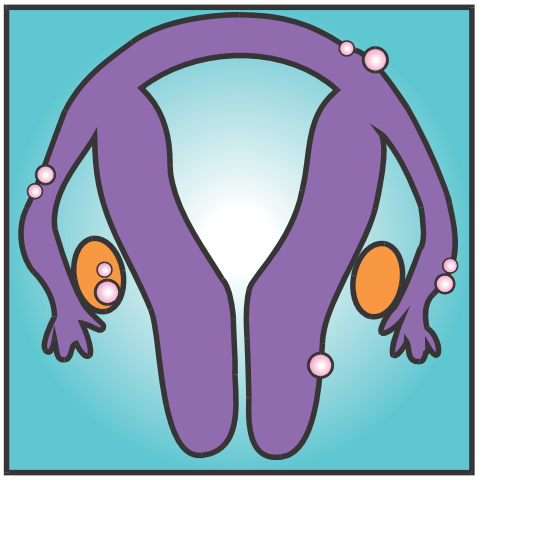

花蓮慈院婦產部主任朱堂元表示,包含標靶藥物治療在內,近年來多了許多有效治療卵巢癌的方式,但是致死率卻沒有太大的改善,最主要的原因是因為卵巢癌的生成原因不明。長久以來,絕大部分的人都以為卵巢癌的原發部位理所當然在卵巢,直到最近年來才逐漸確認絕大部分的卵巢癌的原發部位,不在卵巢而在輸卵管!朱堂元主任表示,卵巢癌個案有七成以上是高分化級別漿液性卵巢癌(簡稱高級別漿性癌,或HGSC),而高級別漿性癌也是最難以早期發現的癌症之一,高級別漿性癌的原發部位在輸卵管,特別是它貼近卵巢的部位,稱之為輸卵管繖。

輸卵管繖的形狀有如手掌,在排卵時會貼近卵巢,抓取排出的卵子。所以,早期卵巢癌的病發位置在輸卵管而非卵巢,而輸卵管繖的癌病灶微小且難以發現,這也是婦女即使每年定期做身體檢查、抽血檢驗癌指數還是無法早期診斷的原因。位於輸卵管的的潛伏癌症往往只能透過手術切片才能看到,估計要潛伏一、二十年後才轉移到卵巢、腹膜進而發病。要早期預防、早期診斷卵巢癌唯一的方法是找到卵巢癌從輸卵管發生的原因。

花蓮慈院院長高瑞和表示,醫學中心除了醫療的責任,還要積極的預防疾病,甚至是促進健康!透過研究與發展,為疾病預防及治療做努力,就是最具體的表現,很感謝婦產部與婦癌防治中心的努力,經過六年的研究,找到了高級別漿性卵巢癌的致癌元兇。

由朱堂元教授、黃玄舜博士、朱崧肇醫師及研究團隊,藉由正常婦女的排卵濾泡液、卵巢及輸卵管組織、輸卵管上皮細胞以及基因轉殖小鼠,找出了卵巢排卵時所夾帶的「氧化致癌物質」是卵巢癌的致癌元兇,排卵時前來迎接卵子的輸卵管繖就成為代罪羔羊,在其表皮形成癌症,經過多年後再擴散至卵巢、腹腔。

「卵子靠周遭的氧化物質破繭而出,輸卵管繖抓卵時遭受池魚之殃。」人類卵子跟著卵泡一起發育、成熟,每一個月經週期都有一批新的卵泡進入發育過程。卵子在卵泡的微環境中發育是一個精密且複雜的過程,在卵泡周遭的細胞如顆粒細胞、發炎細胞之間孕育,並有腦下腺之生殖激素以及周遭細胞分泌之性激素、生長因子、發炎因子、細胞激素之影響。

慈濟研究團隊從上百名婦女的卵泡液中測量其中之「氧化反應物質,ROS」含量,(氧化物質,ROS的功能在卵泡壁穿洞好譲卵子排出,為排卵的必要機制。)研究團隊發現約有四成的婦女排卵的卵泡液中含有異常高量的氧化物質,導致前來接卵的輸卵管繖上皮細胞產生DNA斷裂及基因突變。其中第一個遭受突變的是負責守護基因組穩定的TP53基因。當TP53所表現的p53蛋白因本身的突變而喪失功能時,細胞便走向癌化之路。在每月一次的排卵致癌物質的反複刺激下,輸卵管細胞逐漸產生一連串的癌化現象,包括基因組不穩定、DNA修復機制失能、致癌基因突變而至細胞無限制增生、癌化,並在免疫缺陷小鼠中長出癌症。

研究團隊並在小鼠活體中證明排卵卵氧化物質之致癌作用:將不同ROS含量的卵泡液施打到TP53缺陷小鼠的乳腺上,發現ROS高的卵泡液會導致腫瘤發生,低者則不會;若是同時給予生理濃度的褪黑激素,則可以預防腫瘤的發生。

研究團隊並找到了預防排卵造成輸卵管癌化的方法:給予抗氧化物質則能保護輸卵管細胞不受這些癌化作用的影響,其中保護效果最顯著的是褪黑激素,給予極低劑量的褪黑激素,就能防止輸卵管細胞因卵泡氧化物質造成的基因突變,在小鼠癌化模式中,同樣劑量的褪黑激素也能完全防止卵巢濾泡液造成的癌化作用。而這項研究成果已於2015年11月刊登於國際知名之「癌症病因學」(Carcinogenesis)雜誌

朱堂元主任表示,經過研究印證了卵巢癌的高風險族群,包括「初經早、停經晩的婦女;少生育、少哺乳的頂客族;壓力大、睡眠不足或日夜顛倒的婦女;有卵巢癌及乳癌家族病史的婦女。」而經由研究發現卵巢癌的元兇是排卵的「廢棄物」氧化反應物質後,也同時指出了卵巢癌的預防方法:

1. 減少排卵次數:婦女可藉由多生育、勤哺乳等生理方式減少卵巢癌的發生, 另一種有效的方法則是服用口服避孕藥避免排卵。

2. 補充褪黑激素等抗氧化物質。

重要的是婦女被診斷出卵巢癌的年齡大多在停經前後,然而預防措施必須從年輕時的生育年齡做起。

朱堂元主任強調,早期卵巢癌沒有症狀,晚期的卵巢癌常見的症狀有腹痛、腹脹症狀摸到硬塊等。所以,慈濟婦癌團隊針對所發現卵巢癌的病因及危險因子,也開發出「多階段卵巢癌早期篩檢診察方案」,花蓮慈濟醫院推出之改良版篩檢方案更包括了卵巢癌病因及高危險因子,藉由抽血檢驗,並根據婦女一生中的排卵次數、懷孕、避孕藥使用史以及腫瘤指數等數據訂定卵巢癌之風險值,據以訂定超音波檢查影像診斷卵巢腫瘤的依據。

篩檢對象:停經後至70 歲,未曾生育或只生育過一次的婦女,或家族成員中有2位以上罹患卵巢癌或乳癌者。

圖:花蓮慈院婦癌治療與研究團隊。

撰文者:黃思齊

根據一篇人類生殖期刊(Human reproduction)發現,約有50%子宮內膜異位症的患者有經常感到疲勞的現象,同時發現如果有子宮內膜異位症合併疲勞者,也容易有合併失眠和憂鬱,因此有子宮內膜異位症應該尋求適當的醫療,以減少可能因長期經痛導致腎上腺疲乏所帶來的疲勞。

目前對於卵巢癌的術前診斷常常使用惡性風險指數(risk malignancy index),藉由超音波掃描,血液腫瘤指數CA 125 和停經與否加以計算作為診斷參考。有一則澳洲的報導,如果加上IL-6,將有助於提高診斷率。惡性卵巢瘤,良性卵巢腫瘤和正常卵巢血中的IL-6濃度分別為28.3、7.3和1.2 pg/mL。建議以IL-6 超過3.75 pg/mL做為篩檢標準,再配合超音波掃描及CA 125將可以降低不當診斷從10.6%降至3.03%。

Photo credit: https://www.express.co.uk/life-style/health/874087/cancer-ovarian-symptoms-blood-test

Apgar score是美國一位麻醉科醫師 Virhinia Apgar(1909-1974),在1952年所提出來的。一直被用於新生兒出生後的幾分鐘內,從5個客觀的項目來評分:「心跳速率」、「呼吸力量」、「肌肉張力」、「皮膚顏色」、以及「刺激反應」來有效評估胎兒整體的狀況。新英格蘭醫學期刊(NEJM)刊登一篇瑞典的統計,蒐集從1992到2016年113,300 22週以後的早產兒,發現Apgar score分數越低死亡率越高。出生後5分鐘的Apgar score,死亡率以9,10分為基準,7或8分為1.2倍,4-6分為7.1倍,2或3分為25.5倍,0或1分為51.7倍。如果以出生後5和10分鐘之間的Apgar score 相較,分數增加則死亡率下降。作者認為出生的Apgar score可以作為早產兒出生後28天內死亡率的預測資訊。

Photo credit: https://www.essentialparent.com/lesson/what-is-the-apgar-test-5810/

圖:花蓮慈院許文林副院長(中)、婦產部朱堂元主任(左二)、婦產部婦科丁大清主任(右二)、婦產部龐渂醛醫師(左一)共同發表婦癌微創手術的成果。

為了守護東部地區婦女健康,花蓮慈濟醫院婦產部利用腹腔鏡術式治療婦科癌症,進行以子宮頸癌、子宮內膜癌、卵巢癌等婦癌為主的婦癌微創手術,至今累積超過50例的個案。六月二十一日上午,花蓮慈院許文林副院長、婦產部朱堂元主任、婦產部婦科丁大清主任、婦產部龐渂醛醫師共同發表婦癌微創手術的成果。

手術是許多婦癌最常使用的治療方式,以子宮內膜癌為例,有98.4%的的病人,需要接受手術做為首次治療的選擇。婦產部朱堂元主任表示,婦癌手術是挑戰性極高的手術,除了要切除病灶,還要注意婦癌的癌細胞是否沿著淋巴、血管、網膜蔓延各處,婦癌手術範圍大、變化多,手術同時還要保護其他輸尿管、血管、膀胱等重要器官,都增加婦癌手術的挑戰性。

「手術第二天我就下床走路了,而且傷口只有四個小洞,完全不會痛!我跟人家說都沒人敢相信。」罹患子宮內膜癌的梁女士,在二O一一年底,因為連續一個月出現「不規則的月經出血」,到就近的醫院就醫,被確診罹患子宮內膜癌。經轉介,家住花蓮縣瑞穗鄉的梁女士,來到花蓮慈院就診,由婦產部婦科丁大清主任收治。

「我的孩子才讀國小,我走了她要怎麼辦?」梁女士在知道自己罹癌後,回家痛哭了一場。經友人的一番警語,「你現在哭有什麼用, 倒下了孩子就要叫別人媽媽,你現在要勇敢面對!」讓梁女士決定勇敢面對病魔。丁大清主任為梁女士執行腹腔鏡手術摘除子宮、卵巢、淋巴結等器官及組織。梁女士在手術第二天就能下床走路,並於一星期後順利出院。梁女士說:「我現在遇到親朋好友有身體不適的症狀,都用自己的經驗勸他們要趕快到醫院就醫,配合醫師的治療計畫,千萬不可以因為不好意思而丟了性命。」。

「更快、更小、更少」是腹腔鏡手術的三大特色。婦產部龐渂醛醫師表示,打破傳統手術在一般民眾認知要「開腸破肚」的印象,腹腔鏡手術只需在病人腹部劃開四到五個約二公分的孔洞,將內視鏡、夾子、剪刀等手術器械放入人體,就能執行婦癌手術,不僅能大幅減少出血量,且術後較不痛、恢復快、住院天數少,是婦女朋友在治療婦科疾病上的一大福音。除了透過腹腔鏡進行微創手術,花蓮慈院2014年更引進達文西機器人手臂,藉著3D呈現方式與10倍放大效果,協助醫師執行複雜度更高的婦癌手術,能更完整保留神經、血管等構造,提供病人與家屬婦癌治療的新選擇。

「我還是實習醫學生時,父親接受傳統的膽結石摘除手術,整整躺了兩個禮拜才能下床;多年後,我自己則接受內視鏡手術摘除膽結石,第二天我就下床活動了!」許文林副院長也以自身的經驗肯定腹腔鏡進行微創手術的效果。

「婦癌不可怕,早期診斷,早期治療,效果好!」花蓮慈院婦產部團隊最後呼籲,病友保持愉快的心情,是術後復原最重要的要素,搭配正常作息,早睡早起,每天固定運動,控制飲食,並遵照醫療團隊的追蹤流程計畫。婦女朋友的健康,有花蓮慈院婦產部團隊與您一起守護!

左圖:婦產部龐渂醛醫師分享,微創手術不僅能減少出血量,而且術後恢復快,是婦女朋友在治療婦科疾病上的一大福音。

右圖:曾於五年多前罹患子宮內膜癌的病友梁女士,特地帶來自種的有機南瓜,感恩丁大清主任的妙手妙法讓她重獲新生。

圖:婦產部朱堂元主任(左一)、婦產部婦科丁大清主任(右二)、婦產部龐渂醛醫師(左一)和病友梁女士合影留念。

根據一項澳洲的研究,蒐集美,日,英,澳和北歐共301,438婦女發現40歲前早發性停經的婦女比50-51歲停經的婦女有較高的罹患心血管疾病的機會,尤其冠狀動脈心臟病。其中又以體重過重,過輕,抽菸和低社經地位的婦女比例較高。

當人體內的兩種抑癌基因BRCA1與BRCA2發生致病性突變,在經由生殖細胞將這有缺陷的基因遺傳給下一代,使本來只有一條染色體上有突變的BRCA1或BRCA2,因為成長過程中環境或其他因素使另一條染色體上原本正常BRCA1或BRCA2的基因也發生突變,致使抑癌基因喪失功能進而產生癌症,這種癌症約占卵巢癌的15%~20%,即所謂何謂遺傳性乳癌與卵巢癌症候群(hereditary breast and ovarian cancer syndrome)。

2020年7月14日美國國衛院發布的新聞,表示由於新冠病毒是透過細胞表面的ACE2受體而引起感染,而胎盤的膜上缺乏一種製造ACE2受體的信使RNA(mRNA),同時病毒也需要藉由一種名為TMPRSS2酵素進入細胞內,而胎盤組織也缺乏製造這種酵素的信使RNA,研究顯示即使在胎盤上可以找到這些受體和信使RNA,含量也極微小,這也就是為何胎兒和新生兒不容易感染冠狀病毒的原因。

Photo credit: http://placentalab.org/homepage

本院生殖中心自95年起,連續4次通過人工生殖機構評鑑 (效期至108年底)

2020年美國醫學期刊網路開放版(JAMA Netw Open)檢視了68篇氣候變遷,空氣汙染和產科不良結果的關係的研究發現,懷孕中暴露在PM 2.5的空氣中會增加早產和死產的機會;懷孕中暴露在臭氧的環境中,無論是整個孕期,第三孕期或只在生產期數週,死產的機會會增加3%到39%。而氣溫上升,由於高溫會導致畸胎的作用,溫度上升5.6℃,早產會增加11.6%。可見氣候變遷和空氣汙染對產科有不良的影響。

Photo credit: https://www.health.harvard.edu/blog/does-air-pollution-cause-alzheimers-disease-2020072320627

2019年12月30日廣東省深圳市南山區人民法院針對中國大陸也是世界首例基因編輯嬰兒案一審宣判。法院認定,賀建奎等人構成非法行醫罪,判處有期徒刑3年至緩刑、罰金人民幣300萬(約新台幣1289萬元)至50萬元不等。

複雜性子宮內膜增生合併異生一直以來被認為是子宮內膜癌的前期變化,對於想要保留子宮的人黃體素是首選的藥物之一,2020年的美國婦產科期刊發表以含黃體素的子宮內投藥系統(蜜蕊娜)和口服黃體素做比較,發現蜜蕊娜的治療異生的回復率較高,惡化的比率較低。所以蜜蕊娜應是黃體素治療的首選。

Photo credit: https://www.fpnsw.org.au/health-information/individuals/contraception/hormone-releasing-iud-mirena

骨盆脫垂為更年期女性最常見的問題之一!花蓮慈濟醫院婦產部婦科主任丁大清表示,大約有一半的女性,在五十歲過後,會有某種程度的骨盆脫垂,而且隨著年紀增長,發生率也會愈來愈高。除了開刀治療,丁醫師表示,其實也可以使用陰道托進行保守性的治療。

更年期女性發生骨盆脫垂的盛行率約為30-76%。一般來說,骨盆脫垂早期並不會有明顯症狀,但是當脫垂越來越嚴重之後,個案會產生下腹重墜感,進而有腹痛或腰酸背痛的症狀。再更嚴重時,膀胱,子宮或直腸都有可能掉出陰道,甚至產生像坐在球上的感覺。另外,還有可能產生頻尿及漏尿的問題,對生活品質造成影響。

76歲,曾經因為尿失禁接受尿道懸吊手術的游女士,後來因為膀胱陰道脫垂,感覺非常困擾,常有東西掉下來及陰道口有東西的感覺。游女士表示,之前也看過醫師,當時醫師建議要進行手術修補,但是因為不想再開刀,所以,就能拖就拖,但是生活品質嚴重下降,常因下垂感覺而感到全身不舒服。直到今年到花蓮慈院進行健康檢查的時候,遇到丁大清醫師,丁醫師建議游女士可用陰道托來進行保守性治療。

陰道托為一方形物體,每天起床時將陰道托塞入陰道,可以托住子宮及陰道,不會掉下來,晚上就寢前將陰道托取出,這樣在白天活動時,就不會因為膀胱脫垂,而造成不舒適的感覺,她經由這樣的保守療法,生活品質大幅提昇。

丁大清醫師表示,如果在脫垂症狀還沒有這麼嚴重的時候,在門診就可以利用「生理回饋治療」、「電刺激」或「磁波椅」促進個案骨盆肌肉的收縮,使得鬆弛的骨盆肌肉能夠托住子宮及陰道,就不會造成骨盆脫垂或尿失禁的症狀。

丁醫師提醒民眾,如果有下腹重墜感,就像是下腹有東西往下掉的感覺,或陰道口有摸到東西,建議到婦產科門診作檢查,看是否有骨盆鬆弛的情形,早期發現症狀,就能進而接受適合的保守療法。

子宮內膜異位症手術後何時接受試管嬰兒治療成功率最高?

子宮內膜異位症常因排卵功能不良,卵巢容量低下,骨盆腔粘連而影響受孕。根據一項來自加拿大和以色列的研究報告發現,子宮內膜異位症手術後進行試管嬰兒人工生殖技術時,以術後7到25個月期間做試管嬰兒治療的成功率最高,約為50-52%,如果於術後7個月內和25個月後成功率只有32%。

根據紐西蘭中央癌症中心分析,自1990到2016年期間女性罹患外陰癌(扁平細胞癌),有逐漸增加的趨勢,尤其是50所以上的婦女族群,而且和人類乳突病毒的感染有關,在這26年期間發生率上升一倍,因此建議女性預防外陰癌最好的策略就是接受人類乳突病毒篩檢和施打子宮頸癌疫苗。

抗磷脂症候群(Antiphospholipid Syndrome)是一種稱為抗磷脂抗體的自體抗體相關臨床症候的總稱,在臨床上表現十分多樣性,包括血栓、經常反覆流產、妊娠期高血壓等疾病,但是反覆性流產的患者中能找到抗磷脂抗體的人卻低於50%。日本學者在2015年發現一種新的β2‐glycoprotein I/HLA‐DR complex自體抗體,被認為是造成抗磷脂症候群的主因,發表在2020年風濕免疫及關節炎(Arthritis Rheumatol)期刊中,即使抗磷脂抗體陰性的患者中人仍有24%對這種新發現的自體抗體呈現陽性反應。

Photo credit: Svenungsson, E, Antovic, A. The antiphospholipid syndrome – often overlooked cause of vascular occlusions? (Review). J Intern Med 2020; 287: 349– 372. https://doi.org/10.1111/joim.13022

「每次月經期間經痛都很嚴重,這兩年來更誇張,經血量多到一天要換上十片加長型衛生棉。」四十七歲的林女士,每次月經來時,痛到連吃止痛藥都無法解決,直到日前因反覆腹痛無法負荷才就醫,才知道是因為子宮長了肌腺瘤所致。花蓮慈濟醫院婦產部主任朱堂元利用微創腹腔鏡手術,為林女士進行「子宮次全切除術」,只切出腫成三倍大的子宮及腫瘤,保留支撐骨盆底部的子宮頸,術後恢復良好,如釋重負的她喜悅地說「宛如重生」。

女性在月經期間出血量異常增多、疼痛,或是出現不孕,甚至是重複性流產,都有可能是子宮肌瘤或是子宮肌腺瘤作怪。朱堂元主任表示,肌腺瘤的開刀方式可以考慮只切除肌瘤、切除子宮但是保留子宮頸(子宮次全切除法)或是將子宮整個切除。過去20年來,西方先進國家治療良性子宮疾病的趨勢,已逐漸由保留子宮頸的「子宮次全切除術」取代「子宮全切除術」。

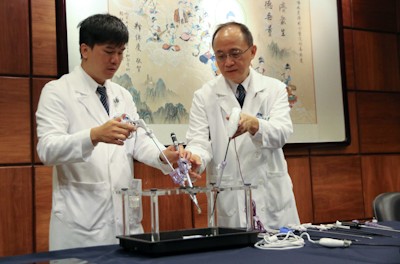

圖說:婦產部龐醛醫師(左)與婦產部主任朱堂元(右)示範腹腔鏡手術的操作。

「全子宮切除」和「子宮次全切除」最大的差別就是前者必須將子宮體連同子宮頸全部切除,而後者則是切除子宮體但卻保留子宮頸。朱堂元主任表示,近幾年臺灣子宮頸抹片篩檢成效相當高,能降地保留子宮頸造成癌前病變的發生外,其實子宮頸周圍部有重要的神經血管、骨盆底部韌帶及輸尿管交會處,也是骨盆底結構重要的中心結構,因此子宮次全切除可保護這些骨盆腔結構不受影響外,也能預期會減少腸脫垂、膀胱脫垂等問題。

「醫療是平等的,要讓病人了解並對自己的身體負責。」朱堂元主任表示,醫療不是以「疾病」為中心,而是要以病人為中心,尤其要決定是否切除身體上的器官,對許多人來說更是難以抉擇的決定,所以,在治療過程中,與林女士及家人討論了林女士停經的時間、替代保守療法的可能性、單獨切除腫瘤的可能性,先前子宮頸抹片的狀況、保留子宮頸的意願。最後林女士在不打算要再生育的情形下,選擇了保留子宮頸的腹腔鏡式子宮次全切除手術,改善生活品質。

有別於傳統的剖腹手術,朱堂元主任利用微創腹腔鏡手術,以三個二公分大的小孔,切除子宮長瘤的上半部,保留了子宮頸,也保留了骨盆底部的原有支撐結構,手術時間九十分鐘,不僅出血量少,術後三天後就可以出院,十天後就能回到工作崗位。順利解決了林女士十多年的經期血崩、經痛及貧血等問題。朱堂元主任強調,進行子宮次全切除術保留子宮頸,也建議患者一定要長期追蹤做抹片檢查來排除子宮頸的惡性疾病。

關於卵巢巧克力囊腫,過去文獻已顯示使用手術切除或是不做任何處置都會使卵巢功能下降,根據2019年婦科內分泌學期刊的一項報導,使用藥物(異位寧,Visanne) 顯示,單側卵巢囊腫患者接受dienogest 治療6個月後,卵巢囊腫與疼痛顯著下降,並且對竇卵泡計數(Antral follicle count, AFC)明顯改善,顯示長時間的藥物控制對卵巢功能之維護有所助益。

Photo credit: https://www.medanta.org/

美國疾病管制局在2020年6月26日出版的死亡及併發症週報 (Morbidity and Mortality Weekly Report,MMWR)中,檢視了生育年齡中懷孕與未懷孕婦女感染新冠病毒的潛在風險時,發現孕婦感染新冠病毒而「住院及進入加護病房」和「使用呼吸器的比率」比未懷孕的人高,但「死亡率」並不會比未懷孕的人高。

Photo credit: Taechit Taechamanodom/Moment via Getty Images