陳映竹從花蓮車站坐上前往玉里的對號列車,沿途的風景從小城市的建築群逐漸後退,慢慢的就是陽光露出,沿途從參差的小聚落逐漸迎來陣陣開闊的田野,綿延至造型獨特的海岸山脈。車窗外的風景有如一幅一幅的畫面接續,如此怡人的風光,是每周二的可以固定欣賞的風景、也是下鄉的福利之一。雖有美景相伴,但今天也是舟車往返又業務相當紮實的一天,她理理心情,心中大約盤算今日的病人數量和狀況,大約一小時,玉里車站就到了。他的第一站是玉里慈濟醫院,這裡已經是她從二○二四年開始,固定下鄉來支援的據點之一。

陳映竹是花蓮慈院的復健科醫師,以看診細心聞名,到玉里慈院看診一段時間後,累積不小口碑,玉里是花蓮南區最大的城鎮,復健科病人多,所以上午九點多開始看診,必須看到兩點才結束。十八日忙了一整個早上,當有時間看錶時,已經快下午兩點了,午餐還沒吃,看完最後一位病人下診,匆匆趕往下一站。下一站是最近剛接下的瑞穗鄉衛生所診次,每周固定一診,還好瑞穗鄉衛生所距離火車站很近,她下車後走路十分鐘內就可以到達,通常到診間的時候,候診區已經有許多長者在等候了。

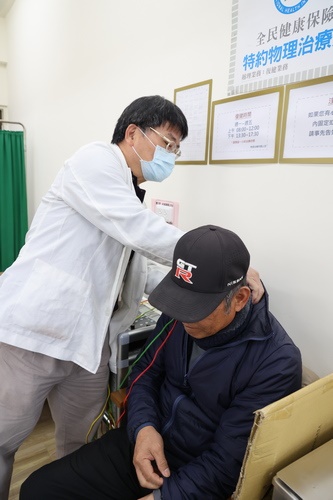

圖:慈濟大學醫學系畢業的陳映竹醫師接下支援任務,成為瑞穗鄉的第一位復健科醫師。

病人放棄治療主因 距離阻隔就醫不便

第一位病人是一位六十六歲的楊先生,他擁有阿美族英挺的輪廓,身材維持得相當結實挺拔。楊先生原是職業軍人,退伍後在外地當拖板車司機,後因家鄉媽媽已經高齡近九十,他去年退休後,便返回花蓮瑞穗陪伴年邁的母親。回到家後,看到家中祖傳的果樹園長滿雜草,覺得對不起祖先,便開始動手清理。他因在軍中服役時親眼見過同袍使用割草機發生意外,因而決定用手工砍草,原本只想活動一下筋骨,但砍完草又覺得應該繼續整地,握完砍草刀接著握鋤頭鋤地、修剪果樹,連續勞動了一段時間,不久後,他的左手虎口感覺疼痛到難以施力,無法做「屈肌動作」,平常的生活很多需要手部的活動都因此受到影響。

他從瑞穗鄉衛生所主任吳大志醫師處得知將有復健科醫師每周到瑞穗來看診,而且也有新的物理治療所開幕了。時間一到他馬上就掛號,陳映竹醫師仔細的看了他的檢查X光片,除了因為過度勞動引起的手部疼痛和無力,還有長年困擾他的頸椎退化壓迫而引起的手麻等問題。三月十八日已經是他第二次到衛生所看診,因為第一次看完接受復健之後,覺得整體狀況改善很多,屈肌的幅度已經有進步,也不那麼痛了。每看診一次就可以使用六次的復健治療療程,他可以馬上拿著復健單據到位於衛生所附近、日照中心樓上的物理治療所接受治療。

物理治療師胡佑學先幫他肩頸熱敷,再以「經皮電刺激」為他做肩頸肌肉的放鬆;接著手部則用「治療型超音波」做虎口的治療。這部治療型超音波是花蓮慈院復健科梁忠詔主任特別在採購清單中買給瑞穗物治所,因為治療型超音波可以利用超音波的物理特性,導入熱能到深層的肌肉,可以達一公分以上,有時深入病灶時病人會有痛感,但可以更快促進受損組織的修補及恢復,適合韌帶、肌腱發炎以及沾黏等症狀的治療。

楊先生說,以前年輕時曾當紙廠的司機,搬重物時,手腕就曾受傷,曾治療一陣子後沒有接續治療,狀況時好時壞。去年回到瑞穗後,疼痛有時會影響生活,曾經到花蓮市和瑞穗以南的玉里鎮復健,但是瑞穗到花蓮距離大約七十公里,到玉里則有近三十公里,都有一段距離,也都必須要開車,所以他後來就放棄了。現在,在瑞穗市區就可以看診和復健,從住家所在的舞鶴臺地騎摩托車,不需十分鐘就到了。

「噢!會痛,會痛……」另一位七十歲的黃女士,過去熱愛跳舞,充滿活力。但她的兩隻腳除了有靜脈曲張,也都因膝蓋退化而到瑞穗物理治療所進行超音波的深層治療,「我不會開車,所以要去玉里治療要坐火車或客運,坐火車到玉里火車站還要叫計程車或走路過去醫院,腳就痛了很不方便,客運也要等班次,後來就不復健了!」黃女士除了膝關節的退化,肩部也有旋轉肌的問題,但因為種種不便,讓復健無以為繼,中止了復健長達十年,當然在鄉下地方,「忍耐」久了也習慣了。直到現在有了慈濟醫院的醫師下鄉來衛生所開診,讓她在停止復健多年後,終於可以繼續治療,也讓她對未來回到社區的舞團跳舞又充滿了期待。

而另一位才三十二歲的歐先生,他曾做過足球選手,後來返鄉幫忙家裡種植文旦,歐先生年紀雖輕,但因為頸椎有壓迫、以及過去的一些運動傷害,固定到物治所做頸椎牽引「拉脖子」。歐先生說,自己以前也曾開車到花蓮市區看診並與復健,但除了距離問題之外,時間也是一大困擾;包括掛號、看診的等待,復健也需要先預約排程,加上光交通來回就至少要兩、三個小時,全部完成看診加復健,可能一整天的時間就這樣耗費掉了。而因為距離關係,一次看診可以使用六次的復健額度也很難持續。如今就住在瑞穗物治所附近的他真的覺得太幸運了,再也不用因為看診而一大早就開車到花蓮市,漫長的等待,也不用為了排程治療而要不斷花費時間和精神北上,因為現在只要「走路」兩分鐘就可以做治療,距離近,機動性也高。

圖說:每週二下午衛生所的復健科看診時間,在醫師趕到前,早已有許多鄉民在候診區等候多時。(攝影/吳宛霖)

圖說:瑞穗鄉老年人口佔四分之一,大多是退化相關的疾病,因此很需要復健醫師的協助。圖為陳映竹醫師幫當地病患看診。(攝影/吳宛霖)

瑞穗鄉老年人口比例高 復健科醫師火車下鄉看病人

瑞穗鄉遇到的狀況,就是花東地區偏鄉的縮影。瑞穗鄉雖有溫泉與鮮乳,但南北狹長,地形有北方高起的舞鶴臺地,往東沿著秀姑巒溪蜿蜒穿過海岸山脈,還有藏在山裡的一個奇美部落,往西的中央山脈裡則有許多溫泉區,人口有一萬一千人左右,其中四分之一都是老年人口,比全臺灣平均20%的老年人口比還要更高,而且是持續發展中。

大部分的病人放棄就醫或復健,幾乎都是因為「距離遙遠」、「耗時太久」、「太不方便」而造成。而這樣的問題,會讓許多小病拖成大病,甚至延誤了就醫治療的黃金時間。讓醫生走出醫院直接去治療病人,比讓分散四處的病人各自到醫院來得更體貼也更有效益。

醫師到外院或衛生所等地支援,除了增加交通路程和體力的負擔,和在醫院看診相比,忙一整天其實比在醫院看一節門診的收入還少,對醫師來說,無論如何都是吃力不討好的工作。而支撐醫師繼續做的,除了持續學習和服務的熱情,大多都是醫師的使命感和利他精神來維持。

由於花蓮慈濟醫院擁有豐富的偏鄉服務經驗,衛生局委請花蓮慈院幫忙,由復健科梁忠詔主任協助規劃。如何在有限的預算裡購買足夠且適合的硬體設施之外,最重要的物理治療師和醫師卻是最缺乏的。所幸衛生所找到一位願意從彰化過來東部瑞穗的治療師胡佑學;醫師的部分,梁忠詔主任認為科內醫師陳映竹年輕但看診仔細,且相當有熱情,願意到玉里看診,於是商請她再到瑞穗支援,陳映竹也是一口答應。

陳映竹看診一段時間下來發現,瑞穗鄉的人口分布確實老年人口比例偏高,而務農工作長時間下來容易罹患的下背痛、肩頸痠痛、椎間盤突出、關節退化等比例高;因為中風而引起的神經疾病,以及巴金森氏症、失智還有安養中心容易有的肌少症等問題都不能忽視,很多老人家坐下去之後就爬不起來,而偏鄉缺乏配合治療的場所,如今有了物治所,診斷之後就可以開處方請治療師協助病人做各種肌肉強化的運動,或是幫疼痛的病人改善症狀。此外,因跌倒常常會造成長者比較大的傷害,醫師診斷後也可以教導長者在家進行各種運動,預防因為肌無力而跌倒。

雖然鄉下看診的大都以長者居多,也不少中年族群因為運動傷害或肩頸問題來就診,而兒童復健也是陳映竹醫師的專長之一,到瑞穗支援短短兩個月不到的時間,就遇到一位小妹妹,經評估以及全脊椎的X光檢查後,發現有比較嚴重的脊椎側彎,她也盡快幫小朋友轉院接受治療。陳映竹說,復健科照顧病人就是從老到小,若能盡早讓醫師診斷並有配合的物理治療,就能讓病人在黃金治療期早日恢復健康。花蓮慈院復健科梁忠詔主任說,復健科醫師到鄉看診,可以扮演一個絕佳的橋梁,一則早期發現有發展遲緩或需要評估的兒童,再則同時可以為家長省下兩趟就醫路程;若沒有醫師下鄉,家長至少要來回三趟才能讓孩子順利接受治療,包括第一趟要先到大醫院掛號看診、第二趟需要約時間進行評估、第三趟則是要回到醫院看評估結果。而復健科醫師到偏鄉,可以直接看診後協助約定評估時間,家長只要只要花一趟的時間帶孩子到花蓮慈院接受評估,評估的結果也可以由醫師帶回衛生所告知。

左圖:瑞穗鄉物理治療師胡佑學幫病人做經皮電刺激治療,讓肩頸放鬆。(攝影/吳宛霖)

中圖:治療型超音波可以深入病灶,更快促進受損組織的修補及恢復。(攝影/吳宛霖)

右圖:頸部牽引和腰椎牽引也給予頸椎和脊椎有問題的病人適度的復健和舒緩。(攝影/吳宛霖)

花東醫院區域聯防 花蓮慈院CAN HELP!

就如花蓮慈院復健科主任梁忠詔醫師所說,現今的醫療資源是「不患寡而患不均」。花蓮從東海岸的海線到花東縱谷線,都是南北狹長,一直到遙遠如台東縣的長濱鄉,花蓮慈院也有骨科醫師前去看診,因為居民需求多,後來又增加了腸胃科,二○二五年在瑞穗鄉也有復健科醫師下鄉了!

像這樣由醫院的醫師主動走出去病人面前或可近處給予醫療服務,花蓮慈院已經實施且支援多年。由於很多地區醫師難求,對於公家衛生單位鞭長莫及的偏遠醫療難近之處,花蓮慈院常接獲「請一定要幫忙」的請求。甚至連靠近都會區的宜蘭陽明交通大學附設醫院,花蓮慈院人力資源室也曾派病理科、精神科、婦產科醫師前去支援。該院麻醉科醫師一度一人難求,花蓮慈院再度出手相助,讓院內手術順利進行,更獲得慈院的醫師而院方則回饋花蓮慈院人資室,慈院的醫師對待病人格外親切,也都樂於其他同仁團隊合作。劉曉諭說,這些下鄉支援的行動,大多仰賴醫師們慈悲利他的精神與熱情,院內醫師若是能力允許,都很願意支援,醫院也會盡全力照顧醫師醫師們。雖然對醫院和醫師來說都不是賺錢的事業,但上人成立醫院的初衷,就是希望可以幫助更多人。

花蓮慈院林欣榮院長曾看出人口海嘯的首波衝擊即是花東地區。因此他提出「花東醫院區域聯防策略」,在醫療缺工的時候,花東區十七家醫院「一家都不能倒」。林欣榮院長表示,花蓮慈院有良好的人才庫,這些醫療人才也都很珍貴。花東各醫院、衛生所若需要支援,花蓮慈院義不容辭樂意幫忙,最終的考量就是讓所有病人都能獲得照顧。透過人才互助,讓各醫院、衛生所都能維持運轉量能,民眾方能在地就醫,急重症或需要精密檢查治療者再送到花蓮慈濟醫學中心,而這些做法也獲得賴清德總統的肯定,並於日前在「健康台灣推動委員會」上希望各醫院效法花蓮慈濟醫院區域聯防策略,區域均衡發展克服人力荒。

花蓮慈院人力資源室劉曉諭主任表示,從宜蘭最北端到台東長濱鄉長達253公里的地區,多是山高水遠、很難招募到醫師的偏遠地區。然而花蓮慈院做到一個月有將近300人次的醫師走出醫院支援,這都是長期以來儲備的能量。因為若沒有醫師走出來,這些偏遠之處很多都是獨居的長者,家人、孩子都不在當地,要出一趟門看病,必須仰賴外地的孩子請假、再回到家鄉帶著他們去一趟醫院,不但勞師動眾,而且所費不貲;若是長者自行請計程車輸送,來回車資則要好幾千元,這些偏鄉長輩實在難以負擔,因此常常延誤治療,小病拖成大病。

陳映竹醫師看完最後一位病人,衛生所外的天色早已暗下,時間已經傍晚六點了。她慢慢的散步到瑞穗火車站,搭上時間最靠近的班次列車返回花蓮。陳映竹說,到偏鄉支援是慈院一直在做的事,雖然以工作時間而言,確實比較長也比較疲累,但到瑞穗看到這些病人,還有他們的需求,就會知道自己確實對他們會有幫助,其實坐火車很快就到了,該做的事就去做。

而如今有了珍貴的復健科醫師和物理治療所,居民們的健康多了一層保障,再也不用為了就醫之路漫長而放棄或長途跋涉了。(文/吳宛霖)