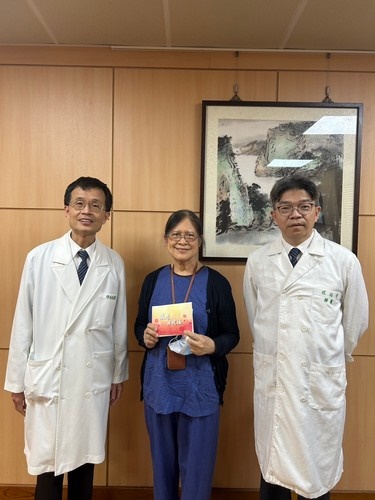

圖說:在花蓮慈院工作超過33年,已年屆七十仍全心奉獻的牙科技術員何蓮嬌。(攝影/吳宛霖)

1955年,一個太魯閣族的小嬰兒在中央山脈下的秀林鄉見晴部落出生,她是身為部落助產士的媽媽自己接生出來的女孩,是家中第六個孩子、第四個女兒,她承接了父親的名子「Umin」做為親名,父母給這個美麗的女兒取了一個符合她的日文名字「Hana」—哈娜,意思為「花」,祝福女兒的人生如花盛開;她的漢名也與花有關,是部落的衛生所醫師取的,叫做「何蓮嬌」。

邁向護理之路的部落之花

哈娜的父母在部落務農,種地瓜、花生,養雞養豬持家,家裡的孩子很少繼續讀書,但她小學畢業時,擔任職業軍人營長的二哥似乎看出她的不同,鼓勵她到台北就讀教會學校淡江中學,但母親認為外地讀書太遠且花費太高,捨不得女兒離開,最後剛滿13歲的小哈娜到花蓮北埔的基督教芥菜總會落腳,芥菜總會提供原住民的男孩女孩免費就學的機會,男生可以讀神學院,女生則有保母班、護理班、縫紉班可以選擇,就讀三年都免費且可以住校,訓練完成後可以到其他教會機構服務。

因為媽媽是助產士,哈娜選擇就讀護理班,經過三年訓練,她被分發到秀林鄉佳民村和加灣之間的「山廣療養院」當助理護士,照顧收容的肺結核病人。服務了一年八個月之後,接著又被分發到位於淡水的馬偕醫院竹圍分院,擔任整形外科助理護士,協助照顧受傷的病人,將近兩年後,她終於回到花蓮,到靠近太魯閣新城村的一間小小天主教醫院服務,醫院中兩位義大利籍修女,其中一位是醫師、一位是護理師。她和其他單身的助理護士和員工,與修女們一起住在醫院二樓共同生活。

何蓮嬌21歲時,和在芥菜總會時認識的先生結婚,婚後她生了兩個白胖可愛的兒子,先生是警察,因職務所需得不斷調動,經常不在家,為了照顧孩子和中風臥床的公公,何蓮嬌辭去天主教醫院的工作,回家照顧孩子和中風的公公,並找到大理石工廠搬貨和磨大理石的工作貼補家用。

左圖:何蓮嬌在天主教醫院與義大利修女建立深厚的感情,修女們讓何蓮嬌幫忙量血壓照顧健康。(何蓮嬌提供)

右圖:何蓮嬌遵照修女的教導,於每天照顧病患需先到教堂禱告。(何蓮嬌提供)

生命中不能承受之痛

公公離世後,何蓮嬌的孩子也在她的照顧下健康調皮地長大,日子就這樣平順的過去,期間上進的何蓮嬌,還利用晚上到宜昌國中補校上課,一路讀到花蓮商校夜校資料處理科畢業,完成了國高中學歷,還獲得名列前茅的成績和獎狀。何蓮嬌勤懇上進的生活著,很快地,大兒子長到五歲、小兒子也三歲了,平常大兒子中午幼稚園放學後回到家,就和小兒子還有婆婆在一起,等著她下班後就可以跟媽媽團聚。

某一天,何蓮嬌從大理石工廠下班正要回家的路上,騎車到半路,看到遠方冒出濃煙,她隱隱覺得好像是她家的方向,心裡有些不安,加速前進進入村子,沒想到一到家門口,映入眼簾的是早已陷入火海的房子,她只感到一片空白,就算她聲嘶力竭的吶喊也沒辦法衝入火海,房子付之一炬,婆婆因外出養豬逃過一劫,但她心愛的兩個年幼孩子,就這樣被熊熊大火吞噬了。

同時失去兩個孩子,才20幾歲的何蓮嬌,靈魂就像被抽乾了一樣,日升月落,每天除了哭還是哭,但再怎麼哭,也換不回孩子的生命和暖暖小手的擁抱。「我就像瘋了一樣,每天都到墓園裡坐在那裡,只想陪著他們,我也想過要結束自己的生命去跟他們在一起……」

何蓮嬌就這樣如行屍走肉般的過了半年,她的母親再也忍不住了,兩個孫子的死讓整個家庭陷入深沉的悲傷,她內心淌血,但她更擔心的是連這個自己鍾愛的女兒哈哪也會失去,她只好忍起悲傷,要女兒再去工作,希望能讓她轉移注意力,減緩女兒的痛苦。

何蓮嬌再度回到兩位義大利修女開設的天主教醫院上班,一做就是13年,這段期間她又生了三個孩子,兩個女兒和一個兒子,她成了兩位修女的最佳助手,除了幫忙照顧病人,也開車載兩位年長的修女去買菜。正直又樸實,勤勞細心的何蓮嬌深深獲得修女的信任和喜愛,甚至請她代為管理帳戶,幫忙到銀行辦理各種業務,甚至當她值夜班時,也讓她帶著三個孩子一起到醫院隨身照顧。

進入慈濟醫院的蛻變

直到她的孩子逐漸成長,蓮嬌希望給孩子更好的教育,決定搬到市區,因天主教醫院距離太遠,她決定在市區找工作,看到慈濟醫院應徵門診護士,她心想不用值夜班,可以照顧家庭,距離也剛好,就前來應徵,並成功錄取,在一九九一年十月一日,正式成為花蓮慈院的員工,當時她已經38歲了。

從非常熟悉的天主教醫院到完全陌生的大醫院,內向的何蓮嬌非常緊張。「但我不能因為緊張而不做事!」何蓮嬌這樣告訴自己,她克服自己的害羞,盡力的跟診、接下醫囑、服務和衛教病人,大約兩年過去,某一日門診的護理長偕淑慧把她叫過去問她:「你想不想去牙科?」「好啊!」天真又配合度高的蓮嬌很爽朗的答應了。

圖說:初到花蓮慈院擔任助理護士的何蓮嬌,就因為工作認真又善良,和同事們相處愉快。(何蓮嬌提供)

一到牙科,她才發現牙科技術員和護理是截然不同的工作,她必須要認識各種各樣的器械,要懂清洗消毒和管理,也有專屬的流程,還有醫師的使用習慣,若要全部熟悉上手至少要半年以上。但何蓮嬌不論學什麼,就有「非學會不可」的意志力。她很快就上手,過了不久,一位剛從台大醫院專門做口腔外科的年輕醫師黃銘傑到花蓮慈院報到,當時的牙科主任王淑惠醫師問蓮嬌:「你個子比較大,應該比較有力氣做手術,你要去跟黃醫師的診嗎?」黃銘傑醫師做植牙、手術,各種器械的使用和困難度又是提高一個層級,喜歡學習又勇於承擔的蓮嬌當然又熱心的承接下來,在這個崗位一路做到今天。

「我其實跟著黃主任學到很多東西,一個是細心、一個是耐心,他從不亂發脾氣,我心想怎麼會有人這麼好,看到醫師都這麼有心的去為病人服務,我當然也就是盡心盡力的跟著幫忙,把病人照顧好,讓病人回去舒舒服服的,我們真的很有成就感。」黃銘傑醫師病人多,何蓮嬌早期都是全程站著服務,黃醫師一度擔心她負擔太大而想以輪值的方式來做,但牙科器械複雜,這樣做法不會比較有效率,加上蓮嬌不計較又勇於承擔,她就一路跟著黃主任直到今天。

何蓮嬌說:「我最感動的就是一位口腔癌的病人,外面找不到牙科診所願意處理,結果送到慈院時,病人已經嘴巴很多組織壞死發臭而且流血,主任面不改色、很溫和的、慢慢的、細細地幫他處理,弄得乾乾淨淨的,我心裡想怎麼會這麼有愛心呢?所以我當然是心甘情願的協助他,平常在每一個心病人要開始看診前,我都可以先把所有器械所有床都準備好。」

就這樣日昇月落,轉眼間她的孩子都長大了也成 家立業有了孫子,大女兒陳曉凡也到花蓮慈院醫事室工作,何蓮嬌則成為牙科醫師、病人和其他技術員仰仗的「阿嬌姊」,她65歲可以屆臨退休的時候,黃銘傑主任事先詢問她願不願意繼續留下來工作,蓮嬌心想當然可以,能夠再被需要,自己身體還很好,繼續工作沒有問題,順利成為花蓮慈院黃金人口計畫的重要一員。

家立業有了孫子,大女兒陳曉凡也到花蓮慈院醫事室工作,何蓮嬌則成為牙科醫師、病人和其他技術員仰仗的「阿嬌姊」,她65歲可以屆臨退休的時候,黃銘傑主任事先詢問她願不願意繼續留下來工作,蓮嬌心想當然可以,能夠再被需要,自己身體還很好,繼續工作沒有問題,順利成為花蓮慈院黃金人口計畫的重要一員。

左圖:何蓮嬌常跟著牙醫團隊到東部偏鄉進行義診。(何蓮嬌提供)

右圖:2006年,為慶祝慈濟四十周年,印尼分會舉行第35次大型義診,何蓮嬌(二排左二)也響應參加義診團。(何蓮嬌提供)

圖:何蓮嬌(左圖後排右二)進入慈濟醫院牙科時只有六張椅子,醫師和牙科技術員都少,逐漸成長的牙科部已經變成一個大家庭。左圖後排右一黃銘傑醫師現為牙科部主任,前排左二為黃懷寬醫師。

考驗再次措手不及降臨

2024年3月,某一天阿嬌姊發現自己的胸部有一個摸起來不會疼痛的小腫塊。在醫院多年,她當然知道需要進一步檢查,但當時卻又遭逢家庭變故,二女婿才50歲就因病去逝,留下女兒和年幼的孫子們,她心疼、心痛不已,家裡已是愁雲慘霧,若自己真有什麼問題,兒女、孫兒們該如何是好。「可能我失去過孩子,我真的一心一意只想保護我的孩子們。」何蓮嬌決定先擱下自己這件事,先安頓好自己的家人為首要。日子如常過去,阿嬌姊還是認真的工作、疼愛孫子與孩子,偶而會她覺得手臂痠痛舉不起來,但也猜想可能是工作比較忙碌的關係,不做過多聯想。直到10月份,她參加員工健檢時,鼓起勇氣自己另外再增加做「乳房攝影」一項,但沒想到檢驗師一看到她的狀況,馬上要她不要再做攝影,並馬上幫她加掛乳房外科何靜淳醫師的門診。當天她是何醫師最後一位病人,何醫師立即幫她做切片,檢驗結果出來,她罹患了第三期乳癌,進一步檢查後發現已經輕微轉移到胸椎。

雖然心裡原本就有不祥的預感,但當真正面對自己罹癌的事實,阿嬌姊還是晴天霹靂,她感到非常沮喪,吃不下也睡不著,一想到女婿才剛走不久,如果自己也走了,孩子和孫子該怎麼辦,她每天都被憂鬱和擔憂籠罩,不敢跟黃銘傑主任說,也不跟家人說,心想自己一個人慢慢消化排解就好,不要造成大家的心理負擔。直到她要準備排程治療,心想沒辦法繼續工作了,才跟主任坦白。

「黃主任很希望幫忙我,要我先留下來,最後我真的很感恩曉諭主任,在慈濟我遇到太多貴人了。」原本堅持離職的阿嬌姊,手續流程已經辦到最後階段,到人力資源室時,被劉曉諭主任得知她的離職原因,曉諭主任找來黃銘傑主任和阿嬌姊當面討論,希望能為她以在職的身分,得到更周全的保障,爭取到更好的照顧,最後讓阿嬌姊一面治療,一面留下來繼續服務。

三個孩子得知媽媽生病後,每次治療都全員到齊陪著她,還集資買了健康食品和各種可能有效的營養補充品給她,阿嬌姊看到幾個孩子工作收入不多,但對她疼惜有加,她靜下心來後覺得自己不能再消沉下去了。「我不能這個樣子,我必須要改變方向了!」阿嬌姊說:「這可能就是上天給我的禮物啊!這是我的功課,我必須要做的。」阿嬌姊決定轉變心念,改變飲食,每天運動,配合治療,最後成功瘦了五公斤,再檢查腫瘤也縮小了。阿嬌姊說:「我現在的精神比我去檢查前還好!」原本擔心阿嬌姊體力不好,牙科安排她每天只要做半天的時間,但在阿嬌姊努力調整心態和身體後,用開朗和順應自然的心來面對,她反而更加精神奕奕,當體能許可,她仍是在工作崗位上奉獻自己的力量。

雖然一生中經歷很多波折和磨練,阿嬌姊一路走來,至今已在花蓮慈院服務了33年,阿嬌姊很感恩這段工作經歷,讓她深刻感受到愛與付出。「我在這裡特別體會到上人所說不分宗教的大愛,給了我很大的安全感,我在這裡更是遇到很多的貴人,讓我學習和受到照顧,那份愛的傳達和我的信仰是相通的。」走過曲折豐富的人生,阿嬌姊學會以最開朗的心胸接受生命旅程中給予的各種禮物和功課,如今已經70歲的阿嬌姊,早已如父母的期望,在她生命每個階段都盡情如花綻放。她盡心盡力地奉獻自己給醫院和工作,幫助他人,也接受身旁的善意與她同行,而永保希望,則是她從信仰以及自己的人生中,獲得的最大力量。

左圖:阿嬌姊從小到大,感受到愛的付出,一心一意守護家人。圖為她和兒女還有孫子一起出遊。(何蓮嬌提供)

中圖:何蓮嬌和黃銘傑主任是牙科最佳夥伴,她深受黃銘傑醫師的教導以及對病人付出的感動,而與其一起努力照顧病人,讓病人獲得健康是最大的成就感。(攝影/吳宛霖)

右圖:阿嬌姊生病後,醫院為她調整工作時間,讓她可以治療與工作兼顧,黃銘傑主任陪著阿嬌姊一起接受陳培榕副院長致贈的祝福,期待她早日康復。(人力資源室提供)