「若有人對我有影響,應該是(智惠)阿姨吧!她常耳提面命,要我們明白自己手上工作的重要性,人命關天時刻,不能因為我們的失誤,而擔誤醫生救人,時刻為病人着想,是阿姨每每的身體力行。」游素娥腦中牢記供應中心三千多種以上器械,她退休後以彈性工時繼續在慈濟醫院的地下室服務,更一手負責供應全院的治療巾,以自己的方式,謹遵林智惠護理長的耳提面命,為守護生命默默貢獻一己之力。

圖說:供應中心的佐理員游素娥正仔細把一落落包好的治療布巾放好準備滅菌。(攝影/尤麗菁)

位於協力樓地下室的供應中心,隱藏在走道旁其中一扇不起眼的小門後方,裡面有除汙區、無菌區和包裝區,上萬種的各種器械,都是供應給以開刀房為主和其他醫療單位的重要救命和手術工具,從微創手術細如小針的醫材到手術燈上的燈把,還有病人的治療巾,都是供應中心每日必須清潔消毒和打包給全院使用。

醫院每天都會有不同的手術進行,譬如骨科相關的術式就有一百多種,各科需求不同,供應中心會根據開刀房需求品項打包各種包裹。雖然已經盡力準備,但平常上午八點一到,電話區的兩隻電話就會瘋狂響起,此時看到的景象就是有兩個人拼命的接電話,還有一位在旁邊邊負責打點的手就會化身為八爪章魚一樣到處找東西,以應付各種突發狀況和臨時加點,當然除了趕快補足所需器械,同時承接很多電話中高壓的情緒流動也是他們早已練就的一身功力。

而游素娥在這裡的身分被稱為「老闆娘」,因為她負責供應全院的敷料,東西多,置放的箱桶就多,像雜貨店一樣,所以都被開玩笑的稱為「老闆娘」,據說這種稱呼也是過去從台大醫院複製過來的!也因為她一人老闆娘專責所有敷料,所以全院的治療巾、洞巾,全部都是游素娥負責摺好包好,全院平均一天要使用600-800條之間,如果游素娥隔天要休假,她也一定會把休假日的數量全部摺好,甚至一天就要準備好一千一百條以上的安全備份。

通常這些治療巾在洗衣房洗好後就一大堆亂烘烘的送過來,游素娥總能迅速的整理包摺完成,再馬上送進滅菌區,做得又快又好。問她怎麼辦到的,她靦腆而害羞的說,自己以前是做成衣男裝的,所以「摸布料很習慣」。現在除了耳鼻喉科的耳用沙布條,或是整型科病房用的引流管需要她做,大部分的敷料都改成一次性的,而過去甚至連藥劑科的各種敷料供應中心都要製成一片一片的裝在便當盒中送過去。

左圖:供應中心團隊就像一家人一樣。過去在林智惠護理長(左二)的帶領下,游素娥(左三)常常載著智惠阿姨和同仁們出遊。

右圖:花蓮慈院院慶時,供應中心一起回到精舍慶祝。左一為游素娥。

左圖:供應中心與林智惠護理長同在一起的大家庭合影。供應中心團隊每一位都練就絕佳能力、互相補位,全力以赴準備好各種器械,成為開刀房搶救生命最大的後盾。(游素娥提供)

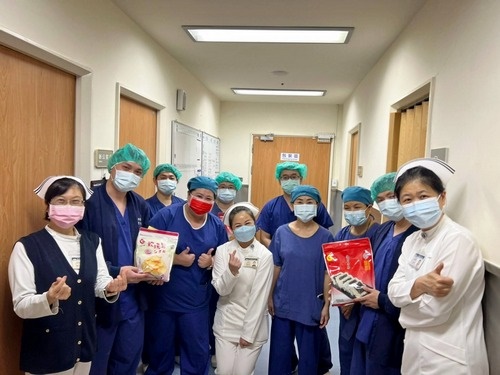

右圖:肩負全院的各種醫療器材的供應中心,幾乎全年無休,護理部鍾惠君主任(中)常在特定佳節感恩同仁們的付出。左三為尤麗菁護理長、右一為王琬詳副主任、右三為游素娥。

游素娥是花蓮鳳林人,她年輕時就到外地謀生,在成衣工廠做男裝,經手的布料她一摸就可以叫出品項、分辨出好壞。她就這樣工作了十幾年後,弟弟在花蓮創業開了一家專營鋁門窗公司,當時沒有手機沒有呼叫器,弟弟在外工作時,必須要有一個人接電話接訂單,素娥因此回到花蓮協助弟弟創業,又顧及弟弟腸胃不好,擁有好手藝好廚藝的素娥,也承擔起每天午餐做飯給弟弟吃的任務。

後來進入BBCALL呼叫器時代,弟弟不怕人在外頭工作接不到電話了,素娥功成身退,這時候有朋友介紹花蓮慈院供應中心有職缺,問她有沒有興趣,想找工作的素娥就剛好來到有缺的供應中心,與面試她的林智惠護理長一拍即合。

1998年,游素娥進入花蓮慈濟醫院服務,但一跨進供應中心,她就後悔了。「真的不想做,因為東西太多了,上萬種的器械,全部弄熟要兩、三年的時間,我已經37歲了,不但要記科別,還要記那些很奇怪的物件……」帶她的前輩王秀婧是供應中心的大前輩,親手訓練她三個月,就放手讓她值大夜班。因為人力不足,供應中心值夜班要一人應付各種突發狀況,她緊張到不能自己。第一個晚上就因為不會使用電漿鍋滅菌的藥水卡匣差點開天窗,還好秀靜晚上總是會接電話支援,讓素娥挺過第一次難關,很快就上手。

雖曾在內心嚷著不想做,但吃苦耐勞又很喜歡接受挑戰的素娥總是默默地繼續做下去。供應中心分為「除污區」、「包裝區」和「無菌區」,除污區為了避免血、體液噴濺或傳染,同仁都要穿防護衣全身包好幾層工作,而除汙區都是高溫濕熱的環境,非常消耗體力耐力。素娥喜歡跟自己賽跑,她總會自己暗暗下定決心,這一區的器械要全部弄好為止才休息。過去耳鼻喉科需要用到紗布條為鼻腔或耳內止血,也需要摺成小小的棉條,林智惠護理長常常在上午七點五十分開會的時候發棉條下去,大家善用時間一邊開會一邊動手捲棉條。更細部還要做紗布球,必須摺得非常結實,成品就像一顆花生米一樣。素娥總是在星期六值大夜班的時候摺紗布球,因為星期六大部分時候刀量不多,素娥就會利用晚上的空檔,自己跟自己拚一個小時可以做幾個,結果在她與自己賽跑下,創造了一個小時做80個紗布球的成績,讓其他同事瞪大眼睛不敢置信,「不過第二天就要剛好休息,因為我的手就會腫起來了。」素娥靦腆的笑著說。

隨著醫療不斷發展,開刀房從以前的11間已成長到20間,各種術式不斷進步,術式越來越多,器材越做越精細,護理長游麗芳說:「現在內視鏡顯微手術,器材都變得細細長長的,對供應中心來說處理就是更加困難,但是對於開刀房、對於外科醫師來講是更方便,也更能幫助病人,大大的器械有些就必須淘汰掉了。」器械不斷進步增加,供應中心也身經百戰,身為鳳林的客家人,素娥也擁有一手好廚藝,常常做菜包、蘿蔔糕等美食和同事們分享,犒賞同事們的辛勞。供應中心以前大家出遊,或一起到同事家,素娥說自己有車、時間自由,也常常自願開車載著大家。

2008年,素娥有一陣子覺得身體不太舒服,睡覺時胸部會抽痛,檢查後是鈣化,但一段時間後狀況還是沒有改善,先生不放心要她再去檢查一次,後發現是乳癌,由陳華宗醫師為她手術。手術後,素娥開始進行化療,但每次打完化療,素娥隔天還是如常報到上班,讓同事也覺得她實在太超人了,總共八次化療中,只有一次是她真的撐不住才請假回家休息,其他的時間,他怕同事增加工作量,都還是如常到醫院不耽誤工作進度。

雖然素娥是在先生建議下再一次檢查發現癌症,但治療癌症不舒服時,先生非但沒有安慰,還以「不要騙人沒有得過癌症」傷了她的心,但其實素娥的先生更早即罹患口腔癌,而且反覆復發,常常住院。素娥知道先生也是心理壓力大,不善於表達關心,加上頭頸癌的病患在癌症病患中是最為難受的,先生受了很多苦,為了避免「一個屋簷下兩個癌症病人互相傷害」,素娥選擇繼續到醫院上班。

堅忍的素娥不因為自己是病人就少做,不但完成份內的工作,可以多做的就多做,整天動個不停。素娥說:「對我個人來說,工作是另外一個避難所,熟悉的人和環境,可以幫我轉移注意力。」後來林智惠護理長考量她的體力,若繼續做原本的工作,要搬運清洗一些大型器械會太吃力,於是就讓她做「老闆娘」,讓手巧的素娥專責敷料的工作。「因為大家的包容,我才可以過這樣『安逸』的生活……」如果問素娥每天要包上千條布巾怎會安逸?素娥還是靦腆的笑說:「這是我的職業病啊,我們以前做生意就是要拚件數,我就是很喜歡跟自己拚數量!」王秀婧說:「她真的是做不停哎,要她可以不要做那麼多,可是她就是要跟自己比賽!」而比素娥晚進入供應中心的股長陳勇成說:「我們在她的背後看,素娥姊就是靠她的意志力走到現在。我剛來的時候,也什麼都不會,素娥姊很有耐心,都是她一點一滴教我。」護理長尤麗菁也說,素娥姊不時帶來的愛心料理總溫暖大家的心和胃,而當她為排不出人力而傷腦筋時,素娥姊總是願意支援,安安靜靜做事的素娥姊,是大家的神隊友。

2011年,素娥送走了先生,2016年,因為爸爸往生,母親年長,素娥就辦了退休,回到鳳林陪伴母親。所幸鄉下長輩多,也有很多長者活動,媽媽與左鄰右舍互相照應。退休一年後,素娥聽說醫院還有缺人手,就再度接受回聘,以彈性工時的方式回到工作崗位。為什麼還願意回來工作?素娥姊說:「會有一個想法,就是我還可以動,我就來幫忙大家分擔一點。」回到供應中心的素娥,還是維持著戰力和品質。尤麗菁阿長說,有時候要準備的東西比較多,發現人好像排不出來,但回頭就發現素娥姊已經提早把東西都準備好給我了。

總是客氣低調又願意付出,但在工作上不服輸的不斷和自己賽跑,超越自己,細心的提前佈署,是大家對素娥的印象,今年64歲的素娥說:「我是想著醫院既然把我再聘回來,就不能讓醫院賠錢。」總是守好自己的價值和本分,看重自己的工作,是素娥帶給其他後來新進同仁珍貴的品德和價值,而她在做每件事之前,也謹記以前智惠阿姨的教導:「明白自己手上工作的重要性,人命關天時刻,不能因為我們的失誤,而擔誤醫生救人,時刻為病人着想。」(文/吳宛霖)

左圖:認真工作摺好治療巾貼標籤條碼的供應中心「雜貨店老闆娘」游素娥。(攝影/尤麗菁)

右圖:花蓮慈院供應中心的資深團隊,每一位都是從年輕到資深,幾乎都有30年以上的年資。左起陳永成股長、游素娥、王秀婧、尤麗菁護理長。(攝影/吳宛霖)