鄒嘉惠在花蓮慈濟醫院服務35年,是耳鼻喉科最資深的聽力師。(攝影/吳宛霖)

在嘉義出生,隨著在公路局養路班工作的父親移動,後來落腳雲林虎尾,身為長女的鄒嘉慧,從小就習慣照顧別人,顧全大局。

原本讀商的鄒嘉慧,19歲從土庫商工畢業後,因父親是天主教徒,介紹她到雲林縣虎尾鎮的若瑟天主教醫院擔任臨床助理,她開始接觸醫療工作,在外科、婦產科幫忙。後來因為父親身體不好,希望她盡快結婚,鄒嘉慧經過介紹認識了擔任軍職的先生,覺得這個年輕人還不錯,父親也是渡海來台的老兵,對先生也相當認可,於是在21歲就結婚了。

父親因壓力大、借酒澆愁,後來因為肝臟不好而病逝,母親開始出去工作供弟弟讀書,一心希望孩子透過讀書擁有出頭天。鄒嘉惠有空也幫忙串珠珠、批工廠的毛線手套賺錢,她負責把上下兩片毛線勾在一起成為一隻完整手套,發現了自己手巧善於編織和手作的天賦。

不久,擔任軍職的先生調回故鄉花蓮,鄒嘉惠於婚後第一次到花蓮生活,初來乍到,住在美崙的他們,門口府前路還是一條小小的路,兩旁是木麻黃夾道,鄒嘉惠只感覺到花蓮很落後,很偏僻。嘉惠在1987年又生了一個孩子,決定把孩子帶大一點再工作,1990年,她應徵上花蓮慈濟醫院的門診助理,她的公公元月3日過世,嘉惠忙完喪事,元月8日就到花蓮慈濟醫院報到上班。

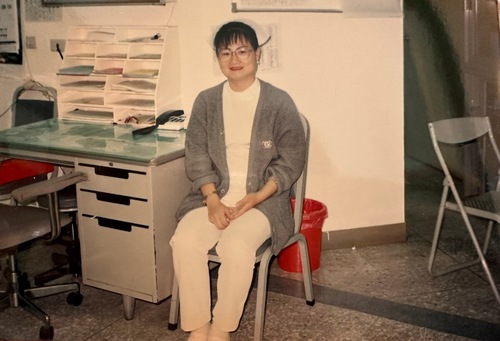

左圖:1990年,剛到慈濟醫院上班半年的門診助理鄒嘉惠。(鄒嘉惠提供)

中圖:同是1990年,鄒嘉惠(中排右四戴護士帽者)和醫療團隊一起到秀林鄉義診。最後排左二以手高舉慈濟旗幟者為家醫科王英偉醫師,中排右一為出家前於花蓮慈院服務的德旭法師。(鄒嘉惠提供)

右圖:鄒嘉惠身穿的灰色外套,是醫院早期才有的制服外套,她現在還保存著也常常穿著。(鄒嘉惠提供)

她最初到王英偉醫師的家醫科門診擔任助理,協助醫師與病人,1992年被調到耳鼻喉科,也開啟了鄒嘉惠的聽力師之路。

「我要真心感謝三個人,就是沈宗憲醫師、盧漢隆醫師和陳培榕醫師。」鄒嘉惠說。耳鼻喉科病人很多,非常的忙碌,稍有空檔的時候還要協助捲棉條,常常連用餐時間都沒有。當時台大醫院到花蓮慈院支援的沈宗憲主任認為,花東有耳部疾病的人口越來越多,需要建立一個聽力室。所以沈醫師找了鄒嘉惠和其他兩個助理,親自教聽力檢查的方法以及基本理論,但後來只剩鄒嘉惠繼續留下來,盧漢隆醫師擔任主任時,鄒嘉惠加入聽語學會,陳培榕醫師也送鄒嘉惠到台大去接受包括前庭功能檢測和聽力檢測等各種專業訓練,1995年,鄒嘉惠正式成為聽力技術員。

身為當時花蓮慈院唯一也是東部唯一的聽力技術員,非科班出身的鄒嘉惠努力學習進修,為東部有聽力困擾的民眾做檢查並提供協助,並利用下班時間去補足二專和二技的學歷,以符合考聽力師的資格。這段期間她累積經驗和實力,也發現東部有許多聽障的孩子需要幫助。

後來業務量增加,門診增加,購入新的機器,耳鼻喉科開始加入兼職和全職的聽力技術員。2010年,她以接近50歲的「高齡」參加聽力師考試。「總共有五次機會,我考了五次才考上!」鄒嘉惠不諱言自己非科班出身,術科因為有實務經驗,她會比較拿手,但很多專業的學科必須從頭讀起,對她有一定難度。而聽力師考試會一次比一次難,所以她屢敗屢戰,幾乎下班和假日都是窩在圖書館苦讀,這段期間她也自認少了許多對女兒的陪伴,讓她一直心懷愧疚,也更激勵自己一定要考上。她更感謝聽語學會北部的專業夥伴給予她很多指導,最後終於在52歲那年、考了第五次,鄒嘉惠順利考取聽力師執照。

「我考到時馬上跟陳培榕副院長報告,他好高興,說我真的不簡單,我52歲考到哦!陳副院長一直扶持我,沒有放棄我,我真的很感謝他。」也因此,鄒嘉惠也自願在陳培榕副院長到玉里慈院去看診的時候,跟著一起去為南區偏遠有聽力問題的民眾做聽力檢查。

圖說:1995年,慈濟醫院九周年慶,鄒嘉惠(左圖右四)從曾文賓院長手中領取服務滿五年員工獎勵。右圖為她從上人手中接過同一年的優良員工。(鄒嘉惠提供)

左圖:花蓮慈院耳鼻喉科盧漢隆醫師和陳培榕醫師將鄒嘉惠送到臺大醫院接受聽力技術員訓練。鄒嘉惠(右)與訓練她的許權振醫師合影。許權振醫師為聽力專家及人工電子耳先驅,現為台中慈濟醫院副院長。(鄒嘉惠提供)

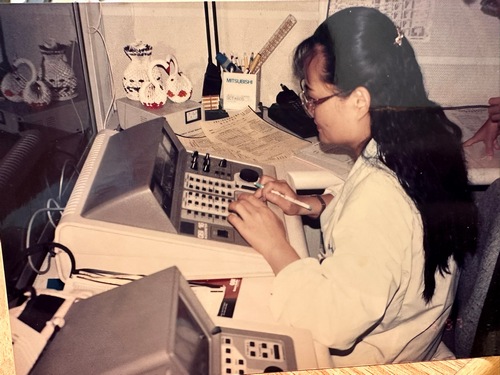

右圖:鄒嘉惠是花蓮慈濟醫院第一位聽力技術員,早期用唯一一臺機器做聽力檢測。(鄒嘉惠提供)

2012年政府推動新生兒聽力篩檢,鄒嘉惠也承擔起到花蓮南區為新生兒篩檢的這項任務,新生兒篩檢是以腦幹性反應檢查,由於南區沒有篩檢的機器,而機器雖小但不便宜,小小一台就要好幾十萬,鄒嘉惠就會固定提著機器下鄉,後來更成為種子老師,訓練玉里榮民醫院做這項工作。

鄒嘉惠同時也與行動語言治療師張乃悅合作,協力「抓出」聽力有障礙的孩子。「她有時候接獲通報語言有問題的,就會知會我,我就可以去檢查,確認聽力有沒有問題。」他們也因為合力守護偏鄉的兒童聽力健康而恢復口語能力,兩人都獲得聽語協會耕耘偏鄉的「基層奉獻獎」。

鄒嘉惠也因為是花蓮慈院第一位聽力技術員,經驗豐富,承擔起花蓮縣教育處委託的聽障學童聽力檢測和追蹤,她也因此往返於花蓮和南區、北區,深入社區、學校去訪視弱勢的聽障、聽損兒童,若遇到真的經濟有困難的,她也會幫忙媒合,尋求可以資助的資源。「譬如前不久,遇到很罕見的雙耳小耳症的孩子,因為沒有耳朵,沒有耳膜,所以要使用骨傳導的助聽器,但這種助聽器比較昂貴,孩子家境不是很好,所以我可以幫忙協助媒合,幫他們找資源。」周嘉惠定期也到各校去協助有聽損或聽障的孩子,主要也是看這些孩子在接受教育時是否有被正確的對待。「戴助聽器的孩子有權利申請『調頻輔具』,老師上課時要配戴「發射器」,可以幫助讓聲音直接傳到學童耳朵,但有些老師就可能會忽略或忘記,我們就可以去提醒,也幫孩子檢測聽力。」

鄒嘉惠到玉里慈濟醫院幫南區的新生兒做聽力篩檢,並幫忙追蹤、居家訪視,到2023年退休,已在花蓮南北跑了近11年,雖然路途遙遠,鄒嘉惠不以為苦,「我當然願意去啊,因為那些地方真的很偏遠,難道還要家長們抱著小孩來花蓮嗎?」要退休前,周嘉惠也特別將新生兒聽力篩檢的技術訓練完成交接,待玉里榮民醫院買好機器都準備好了,才放手讓他們獨立去做,放心交出業務。

會考量退休,主要是擔心獨居在雲林虎尾的老母親。媽媽年事已高,加上居家浴室設計不良,老母親已經跌倒二十多次,還撞到頭摔斷手過,甚至演變成媽媽要戴著安全帽上廁所的奇景。擔心媽媽的安危,鄒嘉惠決定回家照顧母親,所以在2024年5月28日退休。所幸慈濟基金會的「安美計畫」協助家裡設置防跌的輔助扶手,改善空間狀況,後來母親找到理想的看護,鄒嘉惠稍微可以放心。事實上她也放不下很多東部從小看到大的孩子,聽力師也一直缺人,過去自己都是一條龍式的幫孩子們預約寒暑假比較有空的時候檢查,甚至代為掛號,所以在責任感驅使下,懷著感恩的心接受回聘。

以黃金人口的身分回到醫院工作,彈性工時讓她可以更自由的安排工作,也能常常回到西部去陪伴媽媽,又能繼續照顧有聽力障礙的孩子。

鄒嘉惠重回醫院,發願繼續承擔到玉里和偏鄉服務的任務,也為南區解決聽力師缺乏的問題。鄒嘉惠說:「我很高興,我喜歡去,因為換個環境很不錯,而且那裡的人都很和氣。」現在每個月她自願跟著陳培榕醫師南下到玉里慈濟醫院,為那裡的長者做聽力檢查。看診結束後,他則到附近的小學、幼兒園去探視學童,追蹤的學童則從玉里、卓溪到秀林,這樣的日子她樂在其中,一點也不覺得累,有時候他甚至會提早「抓到」聽障的小朋友,鄒嘉惠都會主動介入。「其實這些孩子都很聰明,越早發現越好,就能越快學會說話,但如果是因為父母離異或隔代教養而疏忽,太慢發現就容易跟不上。」現在她南下到玉里慈院做純聽力檢查,則是會遇到另一種聽力喪失的族群,就是年老的鄉親。若發現有聽力問題、重聽的長者,她常常鼓勵長者不要省助聽器的費用,助聽器可以讓生活品質更好,也有足夠的刺激,延緩老化。但往往長者有意願,但住外縣市的子女反而不太瞭解父母的狀況而有意見,她甚至還被認為是詐騙集團。「很多事其實都是舉手之勞就做成了,然後我的個性就是有點雞婆,我很喜歡幫助別人。」鄒嘉惠說,這種事在所難免,尤其很多孩子不太知道父母的狀況,但自己還是要盡一分力來幫忙,遇到困難想辦法解決,有時難免好意會被潑冷水甚至被誤會,只要她不介意,能幫助到一個人就是好事一件,不論是小孩或大人,因為自己而讓聽力問題獲得改善,過著更好的人生,就是很有成就感的事。

難怪鄒嘉惠會說自己喜歡幫助別人,其實她已經在2004年受證委員,熱心腸的她有一雙巧手,公餘常幫忙到精舍撿菜,歲末祝福折福慧紅包,還突發奇想用邊角淘汰紙料折成吊飾。甚至還擔任過大愛媽媽,協助假日上班的同仁短暫托嬰托幼,帶著小朋友們做勞作。而她對聽力障礙孩子不捨的心,也常常讓她願意配合各種時間來協助大小孩子做定期的追蹤和檢查。但聽力檢查有客觀和主觀,她也知道有許多鑑定是有目的而來,譬如勞保蟑螂要申請殘障手冊詐領保險等等,都需要遵從醫療倫理嚴加把關,也都是聽力師的任務。

她最早從花蓮慈院最陽春聽力室開始的小病人,都已經長大成人了,甚至超過四十歲了。現在她可以承擔到鄉下的工作,能多幫忙聽力損傷的孩子和長者,在外奔波她轉換成不同心情,並不覺得辛苦。年輕開始從助理一路努力成為花蓮最資深的聽力師,鄒嘉惠說,現在年輕的聽力師跟自己幾乎有快40歲的年齡差距,顯見中間是有斷層的;所以趁著現在還有可以教給年輕人的,年輕人也願意接受的話,就趁這個機會趕快傳承,而自己也可以陪著自己協助過的聽損孩子們長大成熟,才能真的安心退休。(文/吳宛霖)

左圖:已受證為委員的嘉惠過去常到精舍幫忙。

右圖:2020年,鄒嘉惠(右一)與同樣服務三十周年的同仁一起在院慶大會上接受表揚。右五為與嘉惠同一年進入慈院的病理科許永祥主任,許主任於2022年5月逝世。

左圖:退休後再接受回聘的鄒嘉惠,正在花蓮慈院聽力檢查室幫單耳失聰的學童做檢測。她因為經驗豐富,常常比父母還早發現孩子的聽力有問題,盡早提供協助。(攝影/吳宛霖)

右圖:鄒嘉惠接受教育處委託,固定時間到偏鄉的幼兒園或小學追蹤學童的助聽器配戴狀態以及輔具是否有正常使用。