圖說:疫情期間,護理人力吃緊,已退休的陳素華仍義不容辭支援各種業務。圖為陳素華在中華國小協助為民眾施打新冠疫苗。(攝影/林永森)

星期一一早,陳素華搬著電腦、各種工作配備到車上,跟著家醫科邱雲柯醫師一起出發前往秀林。她現在負責IDS山地離島地區醫療給付效益提昇計畫的執行,有和平、和中、和仁三個點,她一到衛生所,在外面坐一排等著醫療團隊的老病人們馬上丟掉手上的香菸和檳榔,陳素華看在眼裡,知道他們雖然一時戒不掉,但至少表示他們知道這是對自己健康沒有益處的東西。素華其實已經退休十年以上,但仍持續的支援花蓮慈院的IDS業務,她說:「我到花蓮慈濟醫院工作,讓媽媽很開心,一直以我為榮,讓我覺得有盡到孝道;另外一方面在專業上也成長學習到很多,現在做IDS也覺得更能用不同的醫療模式來幫助病人。」

1962年出生在桃園市的陳素華,是家裡六個小孩裡的老么,上有三個姊姊、兩個哥哥。國中畢業後,母親要她去讀護校,所以她每天通勤一小時以上,到靠近龍潭的新生護校就讀,畢業後就近到桃園的天主教聖保祿醫院服務。當時的陳素華雖然不會不喜歡工作,但常常覺得有調整自己步調的需求,做一段時間就想休息一下,改成在家做做家事轉換心情,加上院長修女也對她相當寬容,她說:「我就這樣三進三出聖保祿醫院。」

後來,陳素華回到母校新生護校的實習處服務,開始帶著護校生到醫院實習。1985年,她帶著學生到花蓮國軍八○五醫院(現花蓮國軍總醫院)實習,為期十個月,在這裡,她遇到了已經在醫檢科服務的程文祥,也種下日後留在花蓮的種子。

左圖:陳素華(右一)新生護校畢業後第一年參加同學會與好友相聚,大家都是大約20歲的青春少女。右二為素華的同班同學王長禱,現為慈濟醫療法人執行長辦公室專員。(陳素華提供)

右圖:陳素華(右一)護校畢業後到桃園天主教聖保祿醫院服務,與神父(坐輪椅者)與修士合影。(陳素華提供)

程文祥的故事

程文祥是1958年出生於花蓮秀林鄉的太魯閣族,父親是小學校長,他們全家常跟著父親調動,待過秀林不同村落甚至到過卓溪鄉,最後落腳南三棧。過去國小老師收入微薄,母親靠養豬養羊種稻貼補家用,養大三男二女,也非常注重教育,程文祥的大哥即是醫師。程文祥國中畢業後,考到新竹的元培醫專,畢業後留在北部,在朋友開的檢驗所工作一年,「我就在外面東混西混,然後就被爸爸抓回花蓮了!

1982年程文祥回到花蓮後,看到八○五醫院在徵醫檢師,他順利錄取在檢驗科工作,三年後,1985年遇到陳素華,兩人遠距離交往三年後,在1987年結婚,陳素華搬回花蓮,跟程文祥一起在八○五醫院服務。

「以前我媽媽千叮嚀萬交代,不能嫁給沒拿香、不拜拜還有原住民這三種男性,結果他三個都中。」陳素華回憶過去,真的是因緣巧合。雖然如此,陳素華的媽媽和程文祥的媽媽都受過日本教育,兩人常常以日語溝通而倍覺親切,陳素華家裡是一般民間信仰,程文祥家則是天主教徒,儘管宗教和族群不同,但千里姻緣一線牽的陳素華和程文祥兩人的個性和價值觀都很相同,兩人都是屬於做事又快又好的「頂真型」,平常都會比上班時間提早一小時以上到單位,先做好各項準備就開始工作。

程文祥說:「我就先把該做的事該準備好或先做好,之後門診需要檢驗、驗血求驗尿測血糖,我叫可以很快應付得來。」1991年,程文祥離開八○五醫院到捐血中心,半年後,1992年,花蓮慈院研究部成立,程文祥在報紙上看到慈院正應徵三類研究助理,一是照顧實驗動物、一個是做實驗,一個是用藥,於是他應徵了做實驗的助理,接受郭漢崇醫師、楊治國醫師面試後順利錄取,開始幫婦產科黃莉文醫師進行HPV(人類乳突病毒)的研究工作。他也是花蓮慈院第一個做PCR(聚合酶連鎖反應)的醫檢人員,包括肝功能、B型肝炎、檢測血型、HIV(人類免疫缺乏病毒)等等醫學生物的運用。

但研究助理的工作量變多,薪水卻不比醫檢師多,捐血中心頻頻跟他招手要他回去,程文祥左思右想之後決定重回捐血中心。離職簽呈最後一關送到當時負責人事的王端正副總執行長手上,他問程文祥,十一樓的臨床病理科有缺,願不願意過去。由於程文祥在研究部做HPV檢驗的時候就已經跟病理科許永祥主任合作過,而他回想在讀醫專五年級時,曾在八○二醫院實習,當時自己就對病理感到相當有興趣,所以就在離職的最後一關,他不但沒有離開,還留在病理科,並且一直做到退休。

當時的病理科,只有四個人,包括黃朝鎮組長、趙鈺英書記、許永祥主任以及程文祥,雖然萬事起頭難,但是大家非常有向心力,程文祥更看到許永祥主任以院為家的身教,給予同仁的管理方式則是責任制,讓每個人都自我管理做好自己的事。「主任常常說,不急不急,你有時間再處理,但他雖然嘴上這麼說,卻三不五時就繞來你旁邊關心你,你就知道他心裡其實很急。」程文祥了解許主任的個性,加上他也是盡快把事情做好的人,所以彼此合作有默契。

而程文祥的另一個身分,則是台灣棒球協會的A級裁判,他因為熱愛棒球,後來更考上裁判執照,常常利用下班後到全台灣參加賽事,從社區棒球比賽到國際大賽都可以看到他的身影,而他與已故的許永祥主任不但是工作夥伴,更是棒球同好;過去見面的時候,不是在工作、就是在聊棒球。

多才多藝的程文祥更是吉他高手,起因於念醫專時,同寢室室友床頭總放一把吉他,卻沒見他彈過,程文祥借來之後先自己摸索,總是很專注的程文祥,玩音樂也是如此,越練越上手,後來這項音樂專長一路跟著他,幾乎從慈大、慈科大到花蓮的高中、大學音樂相關推廣課程,都可以看到他教學的身影,他笑說,自己收的學生年紀「從五歲到八十五歲」都有。

左圖:1992年,程文祥(右一)初到慈濟醫院研究部,與許永祥主任(右二)及婦產科黃莉文醫師(左二)一起工作。(陳素華提供)

右圖:程文祥在花蓮慈院十周年慶聯歡晚會上表演,彈奏吉他自彈自唱。(陳素華提供)

左圖:程文祥(左二)擁有棒球國際比賽A級裁判的資格。圖為他於2013年擔任世界盃少棒錦標賽評審。(陳素華提供)

右圖:程文祥(中捧花者)因照顧生病的父親於2015年退休,花蓮慈院曾接受他免費指導烏克麗麗的同仁們一起歡送他。陳培榕副院長(後排右一)也趕來歡送他。後排左三在陳文祥身後者為病理科許永祥主任、後排左二為財務是張素鳳主任。

從少女變阿母 素華因慈濟讓母親光榮

陳素華則是在1987年與程文祥結婚後移居到花蓮,除了繼續在八○五醫院洗腎室上班,也迎來兒子的出生,期間並到慈濟護專的二專夜間部完成學歷。素華的母親過去一直固定捐款給慈濟,得知女兒要讀慈濟護專,開心的要幫女兒付學費。素華後來靠著自己用功爭取了獎學金,更以極佳成績畢業,讀書過程幾乎沒有花到學費。

而在讀夜二專的這兩年,她感覺自己真的學到了些什麼,內在有一個開關似乎被打開了,她對護理工作有了不同的想法,希望可以再提升、再進一步,素華自覺八○五醫院的工作已經無法滿足她,於是自己打電話到花蓮慈院的血液透析室「毛遂自薦」,後來陸續經過遞送履歷與面試的過程,終於在1998年,她37歲那年來到花蓮慈濟醫院工作,並在血液透析室一路待了十年。

素華在血液透析室有一個特別的稱號,就是大家都叫他「阿母」,素華說:「有一次王智賢醫師在看病人時,轉頭過來叫我『阿母』,請我幫忙,把病人嚇了一大跳,病人還問我,你兒子真的那麼大了?」這個笑話讓科內笑了好久,但也代表她在腎臟科的形象。

因為素華總是像媽媽和大姊姊一樣帶新人、關心著學弟妹,後來年輕的學弟妹發現自己和素華的孩子年紀差不了太多,乾脆也叫她「阿母」,久而久之,「阿母」聲就在血液透析室此起彼落了。其實開朗的素華並不介意被叫老,她雖然在生活上、心理上都很關心學弟妹,但素華在教學時其實相當嚴格,因為洗腎的病人多半身體比較衰弱,而洗腎時會有兩百五十西西的血快速流出,病人可能會因此血壓突然下降,所以在照顧上要特別留意,很多個不同的「眉角」,他都為了病人安全不厭其煩的傳承給學妹。

十年後,素華有感於年齡漸長,比較無法負荷輪班,於是申請轉調到門診服務。當時的門診護理長王長禱是她在新生護校的同班同學,兩人從十幾歲開始就是親密好友,長禱護理長讓素華在腸胃內科、心臟內科、胸腔內科、一般醫學內科不同的內科系門診服務歷練,這段經歷也讓她除了專業上更多元,最大的收穫就是學會如何與人溝通、了解怎麼同理病人,才能讓病人可以聽進去衛教的內容,願意真的去執行。而久久才看到她的血液透析室同事或學妹,更是跟她說:「阿母到門診之後面相越來越慈祥了!」

圖說:腎臟科團隊帶著腎友會病友一起出遊。張素華為第二排左一,最後排右一為腎臟內科主任徐邦治醫師。(陳素華提供)

走出醫院 寫阿母的出走日記

看到素華在門診越做越嫻熟,各科歷練也都具備,五年後,2014年,王長禱護理長開始請素華支援IDS偏遠醫療服務。

素華每個星期搬著電腦、列表機、藥品各種器材,跟著醫師開車到秀林鄉的和平、和仁、和中做巡迴醫療,有時候在衛生室,有時候場地有問題,也可能在某個臨時場所落腳,甚至在部落長老家的屋簷下,都是慈濟醫院的活動診間,而在外要面對的就是冬天寒風刺骨、夏日豔陽火烤,不論颳風日曬雨淋或任何道路中斷、臨時狀況,都是他們常常遇到的問題,但只要想辦法,沒有無法克服的難題。

「剛開始是好同學請我幫忙,我當然要幫忙!去了之後,就愛上了!」開始支援IDS醫療後,素華感受到與醫院截然不同的看診模式和醫療生態,但這種不那麼便利而原始的方式,與社區的親近和直接交流,反而讓她覺得更接地氣,更了解病人的生活面貌。

圖說:IDS團隊到秀林鄉執行山地的診間除了在衛生室裡,還有可能在各種陽春或克難的環境裡。(陳素華提供)

2020年2月,為了要照顧臥床的婆婆,素華申請退休,希望能以護理的專業,支援看護,好好照顧老人家。但她也同意好同學長禱護理長以兼職的方式繼續幫忙執行IDS偏遠醫療。於是,雖然2月退休,她3月開始無縫接軌IDS的服務,而且因為不須再跟院內門診,時間更多,所以火力全開。星期一整天與家醫科邱雲柯醫師一路巡迴三個點,一大早抵達和平衛生室後看診到下午三點,結束後馬上收拾所有家當配備趕到和中活動中心繼續看診到五點三十,而五點三十後這趟醫療還沒結束,又繼續趕到和仁部落的長老家,在屋簷下繼續受理有需要的病人,通常結束看診已是下午六點三十之後,回到花蓮也都七點半將近八點了,是名副其實的迎著曙光出門,踏著月色回家。

圖說:通常星期一的IDS最後一站,是部落長老家的屋簷下,看診到天色變暗街燈亮起。(攝影/陳素華)

星期二則繼續馬不停蹄的與醫師做次專科的診療,包括腸胃內科的雷尉毅醫師會幫有需要的偏鄉民眾做超音波,身心醫學科的李浩銘醫師也會幫鄉民追蹤身心或失智的問題。星期四則是復健科洪裕洲醫師和鄭弘裕醫師二位輪替,一位醫師看診四個月。「我都笑說,秀林鄉衛生所好像慈濟醫院的分院!」雖然醫師會換,素華都會一路相陪,而從退休到現在,素華又繼續工作了4年,每個星期搬著好幾箱的藥品和看診用品,偕同醫師不畏風雨前進偏鄉,甚至2024年的0403地震過後,還是持續到和平地區的IDS服務,醫護團隊先搬著藥和器材開車到新城(太魯閣)車站停好車,再搭著區間電聯車前往,到了和平火車站後再輾轉搭上鄉公所提供給災民的接駁車,曲折輾轉的路程,將醫療和藥品送到鄉民和病人手中。

現在,素華好像也變成了這些偏鄉地區居民的「阿母」;也因為長時間相處跟這些居民培養了深厚的感情,加上素華的先生程文祥也是太魯閣族原住民,拉近了素華與這些部落居民的距離,讓她可以有話直說。素華笑著說:「因為我先生也是原住民,但他不抽菸、不喝酒也不吃檳榔。」

圖說:2024年0403地震後,陳素華(左圖)和醫師們有一段時間都是推著好幾箱裝備藥品,以汽車、火車、接駁車三段路程將醫療和藥品送到病人手中。(陳素華提供)

而退休後這樣十二年來支撐著她上山下海的好體力和耐力,也源自於好幾個原因。其一當然是先生的支持,程文祥2015年退休後,也持續的為花蓮慈院醫師們的各種研究盡力,各種研究計畫案有需要檢驗的人力,他都笑笑的接下來做,同時也支持老婆做自己喜歡的事,就像老婆以前支持他玩棒球、玩音樂。

第二個原因,則是素華在五十歲的時候,某一次在診間遇到一位坐輪椅的老奶奶,對她感嘆著:「現在哪裡都走不了了!」這番話讓素華驚覺健康的重要,她開始加入幾位愛山同事的行列,從此愛上登山,有空就向山裡走去,不但紓解工作壓力,也訓練了好體力。而素華幾年前因緣際會受洗成為基督徒,也讓她內心充滿喜樂。他與先生都一個是基督徒、一個是天主教徒,兩人同時在佛教醫院上班,但他們都同時表示,真的一點影響都沒有,甚至好朋友王長禱更是虔誠的佛教徒,她擔任門診護理長期間,在安排活動時總細心的為她著想。

而最後讓她不斷前進的動力,就是榮耀自己的「阿母」。素華說,媽媽是慈濟會員,從自己還年輕開始,媽媽就不間斷繳善款給慈濟,老人家從她進入慈濟護專讀書開始就非常開心與有榮焉,現在見到人就炫耀女兒在慈濟醫院上班,彷彿自己在慈濟工作帶給母親無上的榮耀。

而一路負責執行十幾年的偏遠醫療,素華感受到IDS確實對偏鄉有很多的幫助,鄉民可以免費獲得高品質的醫療服務,除了控制高血壓、糖尿病、痛風和少數慢性腎臟病前期的照顧,透過超音波檢查,也發現有肝腫瘤或腸胃問題的居民,可以轉診到花蓮慈院接受治療,而不同科醫師的加入,一系列的身體和精神整合服務,在在都在給民眾更完整多元的醫療照顧。

而她自己在工作崗位上能做的,當然就是全力配合。而總是可以接受各種不同的事物和接下挑戰的素華,並不在意年齡的增長,不斷前進,因為她深知,走過一山又一山,沿途揮灑汗水欣賞風景,遇到問題解決問題,爬上峰頂享受汗水淋漓後的暢快,就是幸福的時刻。

(文/吳宛霖)

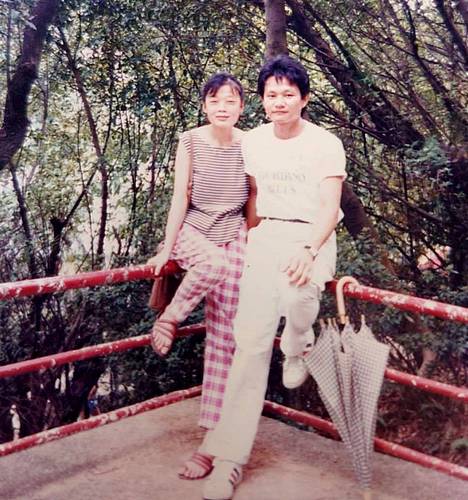

圖說:左圖為1987年陳素華與程文祥結婚前夕出遊合影。(陳素華提供)右圖為婚後38年,2025年6月夫妻於花蓮慈院合影。(吳宛霖攝)

圖說:陳素華在登山中找到一番新天地,圖為她最鍾愛的合歡北峰。(陳素華提供)