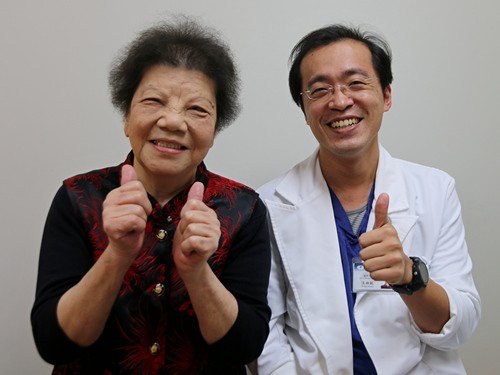

圖說:飽受下背痛之苦長達六十年的病人郭美珍女士,感恩疼痛科王柏凱主任為她解除病苦。

「我這馬金速西(台語:我現在很舒服)」,郭女士開心的分享,現在的她,能到日本旅遊,還能一路走到山頂上參訪傳統神社!郭女士是在十五歲時開始出現腰痛的問題,當時醫療不發達,只能給「拳頭師」「喬」骨;婚後,就近到診所打針,「打什麼針我也不知道」,每每腰痛,就要去打針。腰痛的問題,更讓郭女士在懷孕期間「坐也不是、躺也不是,真的很痛苦」。郭女士說,腰痛時好時壞,她就這樣忍痛六十多年。近期更是痛到不能走路,無法爬樓梯,幾乎足不出戶,在家裡也要靠「扶著」家具,才能勉強前行。

因女兒嫁到花蓮的因緣,郭女士三年前陸續到花蓮慈院就診,由骨科部于載九醫師為她執行雙膝人工關節置換等多次手術,手術非常成功。近期,郭女士表達想要「處理」纏身六十年的腰痛問題時,在于載九醫師的建議下轉診疼痛科。「郭女士當時來看診時,站都站不起來,都需要旁人扶著。」疼痛科王柏凱主任回憶郭女士第一次看診的狀況。

經病史詢問、理學檢查,與診斷性注射治療,王柏凱主任確診郭女士患有薦髂關節疼痛 (SI pain,sacroiliac joint pain)。薦髂關節在臀部上方類似酒窩的凹陷部位(纖細女性較為明顯),左右各一。主要功能是將來自脊椎的力量,往下傳遞至骨盆與下肢,與將下肢的力量往上傳遞至脊椎,對活動及步行過程中上半身與下肢壓力的分散扮演著重要角色。

根據統計,全世界八成到九成的人曾經有下背痛的困擾,下背痛的確切病因常不容易區分,因為從背部下方直到臀部的位置發生病變,都會有下背痛的症狀,而薦髂關節疼痛約佔整體慢性下背痛族群的15~25%。王柏凱主任表示,在診斷上,除了病史詢問與理學檢查外,常需要影像學檢查與診斷性注射治療的輔助,才能得以診斷出下背痛的病因。

針對下背痛的治療有多種,高頻熱凝療法是治療下背疼痛的另一項非手術治療的選擇。透過特殊的探針,在X光或超音波影像導引的協助下,將探針置放到疼痛部位痛覺神經,進行通電,產生電磁波而產生熱能,造成神經對疼痛的感覺鈍化,以達到緩解疼痛的功效。「治療完我腰痛就緩解一半,三天後就完全不痛,走路、爬樓梯都不是問題。」郭女士說。

王柏凱主任提醒,病人在接受高頻熱凝療法後一到兩個星期需回診,確認治療效果或有無其他不適,更要配合復健運動治療,才能讓身體狀況變得更好,減少疼痛問題,改善生活品質。針對病人症狀不同,平均需要接受1至2次的高頻熱凝療法,疼痛症狀就會有顯著的改善,而高頻熱凝療法治療效果約能維持一年甚至更久,會再度造成疼痛有可能是身體過度使用、持續退化、未能搭配良好運動復健,或是痛覺神經可能再長回來等等的原因,病人可以重複接受此非手術治療方式。高頻熱凝療法為部分自費項目。

週四, 21 九月 2017 00:00

免開刀治療下背痛 高頻熱凝療法解病痛

七十七歲的郭美珍女士,飽受腰痛之苦長達六十年,近期疼痛加劇,「痛到沒辦法走路!」,到花蓮慈濟醫院疼痛門診就醫。疼痛科主任王柏凱確診郭女士患有「薦髂關節疼痛」,屬於下背痛的一種,王柏凱主任為郭女士進行「高頻熱凝療法」。郭女士說,「治療完我都不會痛了,還可以走路。」病情好轉的郭女士,更開心地和家人到日本旅遊!