觀察入微守護生命 他們是「醫檢師」!(上)

你所不知道的幕後英雄-檢驗醫學科

檢驗醫學科,是醫院裡面不可或缺的醫療單位,百分之八十辦理住院的病人,都需要接受檢體檢驗;他們更是守護生命的幕後英雄,卻鮮少有人認識。除了民眾常接觸的抽血檢查,血液、尿液檢驗外,骨髓配對、毒藥物檢驗、分生檢驗…等,都是檢驗醫學部服務的範圍。醫檢師群,二十四小時在幕後為民眾的健康把關。

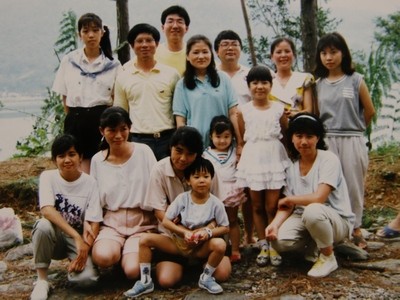

檢驗醫學部三十周年合影。(攝於2016年/楊國濱攝)

圖:走過三十年歲月的花蓮慈院,草創初期就設有檢驗醫學科。科內攜手度過艱困期,組織也越趨完整,同仁從最初的五位,到目前已有五十位同仁;原有的七個組別,逐步增加至十二個組別(如下圖),各組再充實各檢驗項目,建構醫學中心規模的完整實驗室!

→

→

◎舊時代的「盛況」 大量捐血緊急動員

走過三十年歲月的花蓮慈院,草創初期就設有檢驗科。

「花蓮的鄉親,大家好!咱慈濟病院目前有病人需要大量輸血,請鄉親踴躍捐血!」花蓮慈院啟業之初,檢驗科時常需要動員緊急捐血。特別是夜深人靜的半夜,嚴重車禍伴隨的大量出血。「我欲捐血!」「我嘛欲捐血!」一呼百諾,鄉親們立刻放下手邊工作,直奔慈院,挽起衣袖,捐出熱血。

花蓮鄉親, 就是那麼樣的熱情!

一大批、一大批的鄉親趕到檢驗科。院內同仁來了!慈濟志工更是捲袖響應。還有醫師在上刀前,先來捐一袋熱血貢獻愛心。透過花蓮的燕聲廣播電臺聲與漢聲廣播電臺,全花蓮大力「放送」,附近的民眾都來了!有從田裡來的,有穿著圍裙來的,還有頭髮做到一半、髮捲還在頭上的家庭主婦,計程車司機大哥、附近店家、警察先生、工地大哥、西裝筆挺的上班族都來了……。軍人也來了!目前同心園餐廳的現址,當時是個軍營,還有中正路的憲兵營以及遠在佳山空軍基地的熱血「阿兵哥」,每次有需要,他們幾乎「隨call隨到」。

精舍的師父,都來了!

檢驗科前的廣場,排滿長長的人龍,休假的醫檢師一聽到廣播,也立刻返回工作岡位,醫療團隊與民眾總動員!為的,是正在手術室裡與死神搏鬥,那不曾謀面的生命,大家凝聚善念,同心救人!

「那是真的很感動的!」林等義主任每每追憶起這段曾經,臉上就泛起溫暖的笑容。目前最資深的醫檢師,血庫組股長余立志回憶到,「印象最深的是有一次,在臺九線上發生重大車禍,一位原住民小男生,被卡車直接輾過,身軀被截斷,緊急手術中急需一、兩百袋的輸血救命。」「那時檢驗科擠滿了好多、好多人,靠著大家的力量,最後救起了那位病人。」緊急捐血動員對醫檢師而言,每一袋捐血的背後,接下來是不能斷的檢驗工作,確保輸入病人體內血品的安全性,時常是要做到「三更半暝」的。卻從沒有人喊累。

當時花蓮並無成立捐血相關單位,需要倚賴臺北捐血中心的常規供血。所以緊急啟動大量捐血的的「盛況」,在花蓮慈院啟業十年間,很常見。直到節約街有了「花蓮捐血室」,情況才稍稍緩解。每當臨時「缺血」時,醫檢師就要去接送救命血,「情況很緊急。救護車開了就『歐伊歐伊』的去,再『歐伊歐伊』的回來。」有時候在萬不得已、十萬火急的情況下,「小綿羊」騎了就直奔捐血室。直到「花蓮捐血中心」在中山路一段成立後,才告一段落。

檢驗科就是在這樣一個克難、卻充滿溫度的環境下,伴隨著花蓮慈濟醫院成長、茁壯,一同走過三十年的歷史歲月。

◎草創艱辛期

走過三十年歲月的花蓮慈院,草創初期就設有檢驗科(*註一)。啟業之初,花蓮慈院全院僅有大約一百名員工,各方面資源相當不足。臺大醫院調派醫師支援,醫技類別由臺北國泰醫院支援,也因為這樣的因緣,牽起了現任檢驗醫學科主任林等義與花蓮慈院的綿綿長緣。

創院初期,檢驗醫學科人力嚴重短缺,只有五位同仁,面對龐大的檢體量,急需人手協助,當時在國泰醫院擔任血清免疫組組長的林等義,正好補上了這個空缺。兩個星期的支援期很快的就過了,臨別前,林碧玉副總再三慰留林等義,來花蓮一起奮鬥!經過幾番思考的林等義,在花蓮慈院啟業後兩年,正式加入花蓮慈院團隊,接任檢驗醫學科主任一職。

(*註一:檢驗醫學科在啟業之初名為「檢驗科」。二OO九年,升格為「檢驗醫學科」,並與臨床病理科組成「檢驗醫學部」。)

§人力不足

七、八位的同仁,就是當時檢驗醫學科的全部團隊。那時科內已設有「血清免疫組、血液組、血庫組、細菌組、生化組、門診鏡檢組、緊急檢驗組」等七個組別,少少的人力,各組間常要相互支援,輪值三班。為了讓同仁能有足夠的休息,林等義主任也一起值班,「生化室(值班室,如下圖)的窗戶面對著太平洋,值班到早上,正好能看到花蓮的旭日東昇,好美!」他說。

§空間不足

花蓮慈院一開始只有一棟建築物,大愛樓。全院所有單位共用一棟建築,每個角落空間,都要大用。當時,檢驗醫學科分散在兩個空間,一樓(目前的X光攝影室)負責抽血、檢驗(門診鏡檢組、血液組)以及血庫,其他的組別都在二樓(目前的抽血櫃台與後方空間)。一個單位分散兩個樓層,在實際運作上是有困難度的,「檢體要樓上、樓下的送,樓下抽完再送到樓上做生化檢驗;晚上值班也要分兩邊值班。」

◎開創實習生招收制度

環境是刻苦艱困的,同仁的心,卻是緊密的。「那時候,大家都是年輕人!」林等義主任說,草創初期,同仁都很年輕,「大家相處起來就像兄弟姊妹!」加上林等義開創實習制度,「全國各大醫技系學生,都歡迎到花蓮慈院實習!」一來部分實習生後來有可能加入檢驗醫學科,二來同仁也能教學相長,帶領實習生的同時,也自我學習精進。

為了招收實習生,林等義主任可是費了一番苦心,各方面都列入考量。每個學校都開放二至四個實習名額,「實習生都是離鄉背井,一個人會很孤單,『有伴,卡袂無聊啦』!」林等義說,當時花蓮的環境很好,實習生來都很「黑皮」。

為了拉近和年輕人的距離,在四十五歲那年,林等義去學了開車,拿到駕照,還跟現在已經退休的細菌組組長蔡永川借車來「練車」。周末時,就帶著科內同仁還有實習生,一起出遠門郊遊,最遠,還到過南橫呢!「那時科內常常辦郊遊,聯絡感情,也凝聚科氛圍。」

慈濟大學醫學院醫事檢驗生物技術學系成立後,就有更多醫技系的學生在畢業後加入檢驗醫學科的行列。

科內攜手度過艱困期,組織也越趨完整,同仁從最初的五位,到十幾位,目前已經有五十位同仁;隨著感恩樓、合心樓兩棟院區建築增建,原本的開刀房供應室搬家後,院方將原本的空間挪給檢驗醫學科。檢驗醫學科擁有了完整的二樓空間,不用再樓上、樓下跑。單位越來越上軌道,除了原有的七個組別,逐步增加「生化組、毒藥物檢驗室、病毒組、結核菌實驗室、骨髓移殖核心實驗室、分生檢驗組」,各組再充實各檢驗項目,建構醫學中心規模的完整實驗室!

◎骨髓移植核心實驗室

一九九三年,花蓮慈院啟業第八年。清晨六點,開刀房裡,正在執行第一例抽髓手術。這是慈濟成立「骨髓捐贈資料中心」後的第一例手術。慈濟骨髓捐贈資料中心是全臺灣首座也是唯一的骨髓捐贈資料庫。首例抽髓手術的轟動與注目,可想而知。開刀房裡,扎針、抽拉、汲取鮮紅的骨髓液,每一個動作,抽髓醫師都謹慎而專注。手術檯旁,檢驗醫學科主任林等義小心護著「骨髓保存液」,等待著。

檢驗醫學科是骨髓捐贈流程中,不為人知的要角。因應慈濟骨髓捐贈資料中心的建置,檢驗醫學科在二OO二年成立了「骨髓移植核心實驗室」,負責骨髓抽取流程、移植後相關追蹤檢查、骨髓液與周邊血液幹細胞保存;骨髓移殖前的配對步驟,則由建置在慈濟大學的「免疫基因實驗室」(HLA)負責。

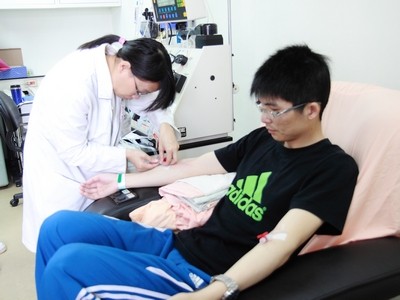

圖:檢驗醫學科是骨髓捐贈流程中,不為人知的要角。圖為醫檢師為捐贈者進行周邊血抽取流程。

(攝/人文真善美志工林立堂攝於2013年)

新鮮骨髓抽取後,要立刻浸泡在「骨髓保存液」,之後再分裝到血袋。骨髓保存液就是出自林等義主任之手,由他親自調配。確定手術排程後,林等義要提早在前一天下午,花上一小時以上的時間,在無菌的環境下配置骨髓保存液。調配完成的保存液,要立刻放入「安全生物操作櫃」保存,同時進行細菌培養,確認調配過程中,保存液沒有受到汙染。

抽髓過程中,監控細胞數是否足夠,是手術得以結束或要繼續抽取的關鍵,依賴的是手術外醫檢師的專業。手術期間,已抽取出的骨髓會立刻送往血液室進行檢測,確認細胞數量是否足夠。當手術室電話響起,血液室醫檢室捎來「足夠了!」的好消息,手術室裡的團隊齊聲歡呼,這代表著手術的結束,也代表另一個正在凋零的生命能有機會,再次綻放。

抽髓過程,每個環節都緊緊相扣。病人在進行骨髓移植後,繼續由骨髓移植核心實驗室的醫檢室進行監測,移植是否成功?移植效果好不好?都由醫檢師把關,醫師、護理師才能專心照顧病人,林等義主任說,這是當時和小兒科陳榮隆醫師成立「骨髓移植核心實驗室」的目的。

一系列的取髓相關技術,當時是由抽髓醫師林俊龍執行長(當時為花蓮慈院副院長)以及小兒科暨骨髓移植病房主任陳榮隆(*註二),與檢驗醫學科林等義主任,三個人遠赴臺北榮民總醫院學習。林等義說,抽髓量的多寡,手術前就由醫檢師精算,根據病人與捐贈者的體重來預估,最多只能抽到1000c.c.,因為要保護捐髓者,「保護健康的人,才有機會去救生病的人!」林等義說。

(*註二: 陳榮隆醫師現為和信治癌中心醫院小兒血液腫瘤科主治醫師)

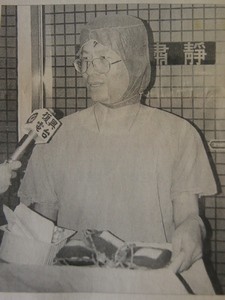

說起那段「第一次」的抽髓經驗,林等義主任滿臉興奮的說「非常榮耀!」那是臺灣成立第一座骨髓捐贈資料庫後的首例抽髓手術,各大媒體都在開刀房等候,盛況空前。手術結束後,林俊龍執行長、陳榮隆醫師兩位抽髓醫師忙著照顧捐髓者,後續的骨髓液交接,就交由林等義負責護送。

完全不知道外面發生了什麼事的林等義,提著裝載著救命骨髓的盒子,準備進行交接。手術室門一開,「喀擦!喀擦!」的閃光燈此起彼落,不知所措的林等義,就這樣留下了提著盒子搭配招牌憨厚笑容的照片,登上各大媒體版面,每每想起,他就覺得特別不好意思,他說,取髓團隊中的每個人都很重要,但是在他心中,覺得最有貢獻的應該是林俊龍執行長、陳榮隆醫師兩位抽髓醫師,「我只是替他們曝光了!實在足歹勢ㄟ!」

圖:慈濟完成首例歐洲捐髓報導,為中德跨國合作首例。右一為林等義。

(1997.11.15中國時報宜花焦點頭版/報紙翻拍)

圖:慈濟完成首例兩岸跨國捐髓報導。圖中為林等義。

(1997.04.19中國時報/報紙翻拍)

抽髓手術,剛開始都是由林等義主任主責進手術室協助。全國唯一的慈濟骨髓捐贈資料庫,「那時候幾乎每一例個案都上報紙!」「有一次手術中還遇到大地震,大家都愣住了。卻也沒放下手邊工作,震完了,手術繼續。」提起那段歲月,林等義再次滿臉光榮。

「古意」是林等義主任給人的第一印象,就像他所帶領的檢驗醫學科一樣,醫檢師群據守在醫院一角,是這麼樣的默默做事,幾乎會讓人忘記他們的存在,卻是醫療團隊中絕不可或缺的一環。(未完)

※接續花蓮慈院《觀察入微守護生命 他們是「醫檢師」!(下)》一文。