甲狀腺是人體最大的內分泌器官,位於頸部正中央氣管前,形似蝴蝶,主要功能是分泌甲狀腺荷爾蒙,調節新陳代謝率、促進生長發育、維持神經系統正常運作、以及增加身體對交感神經的反應敏感度等功能。

根據國民健康署統計,臺灣甲狀腺癌患者人數近十年來呈現逐年上升趨勢,幅度約一倍,是女性癌症第四位,發生率每十萬人約20.38人,男性患者發生率每十萬人約6.61人。第一期甲狀腺腫瘤因局限於腺體內,未擴及臨近淋巴及正常組織,10 年存活率大於90%。早期發現早期治療都能長期存活。陳華宗醫師指出,90%以上甲狀腺癌屬於乳突癌,其次是濾泡腺癌,好發於40到50歲左右的中年人,女性是男性3倍;髓質狀癌和未分化癌則較罕見。

陳華宗醫師指出,許多甲狀腺疾病患者就診時,大都無不舒服症狀。有些人是在健康檢查時,經超音波掃描才意外發現有甲狀腺結節。甲狀腺癌病灶小時通常無症狀,當病灶逐漸變大,若壓迫到氣管或食道,可能會出現像呼吸不順、吞嚥異物感或困難等症狀。若癌細胞侵犯到氣管,可能會造成持續咳嗽,甚至咳血;若壓迫到喉返神經,會出現聲音沙啞或常常嗆到。當甲狀腺結節被發現時,醫師會利用超音波定位,進行細針穿刺細胞學檢查以確診是否有甲狀腺癌。如果甲狀腺癌固著在頸部需要頭頸部電腦斷層評估。

若被診斷為分化良好型惡性腫瘤,應及早接受適當的手術、放射碘治療及甲狀腺素治療。經追蹤若發現甲狀腺癌有局部再犯或遠端轉移,還可繼續接受手術及放射碘治療。如果遠端轉移病灶對放射碘治療無效且病灶有持續增長,或有臨床症狀,就需使用標靶治療。

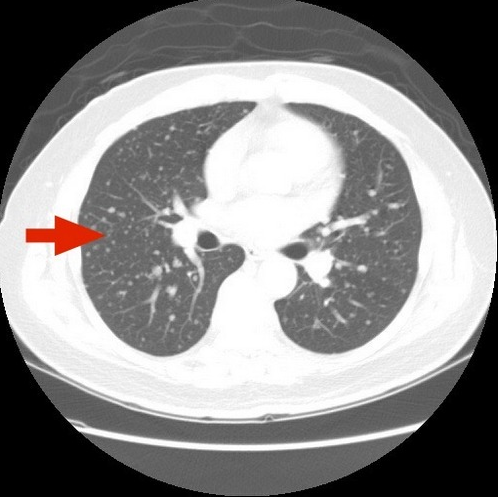

這病患在2015年發現兩側甲狀腺腫大,曾接受細針穿刺細胞學檢查,因病理報告發現細胞量不足無法確定診斷也未再接受相關檢查,直到2019年,花蓮慈院骨科陳英和醫師發現病人右大腿股骨頭、骨盆和胸骨等有多處骨質溶解的病灶,兩側肺部也有許多米粒狀小病灶。右大腿股骨頭手術後,診斷出患有轉移性濾泡甲狀腺癌,當時確定癌細胞已擴散到骨骼和肺部等處。

因為是轉移性濾泡甲狀腺癌,經會診由陳華宗醫師、胸腔外科主任張比嵩醫師及整形外科鄭立福醫師跨科合作,於2020年初幫病患完成兩側甲狀腺全葉切除、胸壁腫瘤切除及兩側胸大肌轉移皮瓣修補胸壁缺損等手術。術後病理報告為濾泡甲狀腺癌及轉移性濾泡甲狀腺癌。爾後,病患曾北上接受一次大劑量放射碘治療,並在花蓮慈院長期服用甲狀腺素補充治療。而一段時間後,病人出現胸部以下麻木和行走障礙等神經症狀,需坐輪椅。陳華宗醫師表示,經檢查發現是癌細胞壓迫到胸椎脊髓,由骨科陳英和醫師緊急開刀減壓並固定脊椎後,再接受放射治療,神經症狀逐漸緩解。病人開始接受復健治療,從輪椅代步恢復到正常行走。

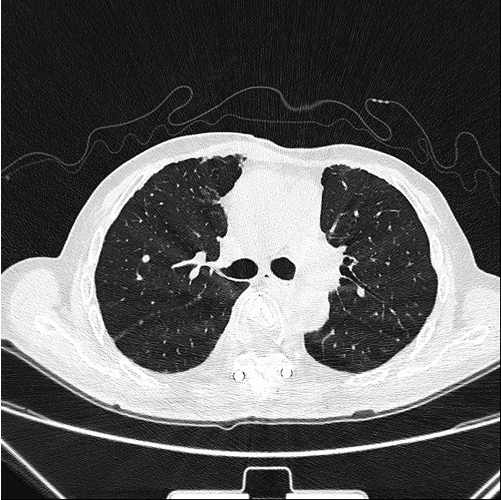

後因新冠疫情,病患無法再北上接受放射碘治療,由陳華宗醫師幫他申請健保給付的標靶藥物 (lenvatinib),使用兩個月後,肺部電腦斷層檢查顯示米粒狀轉移病灶已全消失。後續胸椎磁振造影追蹤也顯示胸椎骨溶及後壓現象明顯改善。陳華宗醫師提到,經數年治療,至今未發現肺部有再犯現象。標靶藥物治療過程期間病患曾出現高血壓、腹泄、體重減輕等藥物副作用,經調整藥量以上症狀也獲改善。

雖然這位病患一開始的病情嚴重且複雜,但經多科醫師團隊複合式努力治療下病情仍能控制穩定。

左圖:陳華宗醫師(右)認為甲狀腺癌若被診斷為分化良好型惡性腫瘤,應及早接受適當的手術、放射碘治療及甲狀腺素治療。(圖為陳華宗醫師看診照,病人非新聞當事人)(攝/陳炳宏)

左圖:電腦斷層顯示,兩肺一度出現瀰漫性轉移病灶。(陳華宗醫師提供)

右圖:經標靶治療後,電腦斷層顯示肺部轉移病灶已完全消失。(陳華宗醫師提供)