車禍病人重傷送入醫院,已全身失血失去呼吸心跳,外傷中心醫師緊急開胸,將手直接按摩胸腔內的心臟,生理監視器上的直線在千鈞一髮間有了波動,心臟重新跳了起來!這麼驚險搶救生命的場景,不只在日韓醫療劇中出現,在花蓮慈濟醫院也曾發生。健保署「提升東區重大外傷照護品質計畫」已執行三年,存活率從計畫執行前的48%,至今已超過54%。花蓮慈院希望有更多東區醫療院所投入訓練,將整體存活率目標提升到60%,為重大外傷病人爭取更多生機。

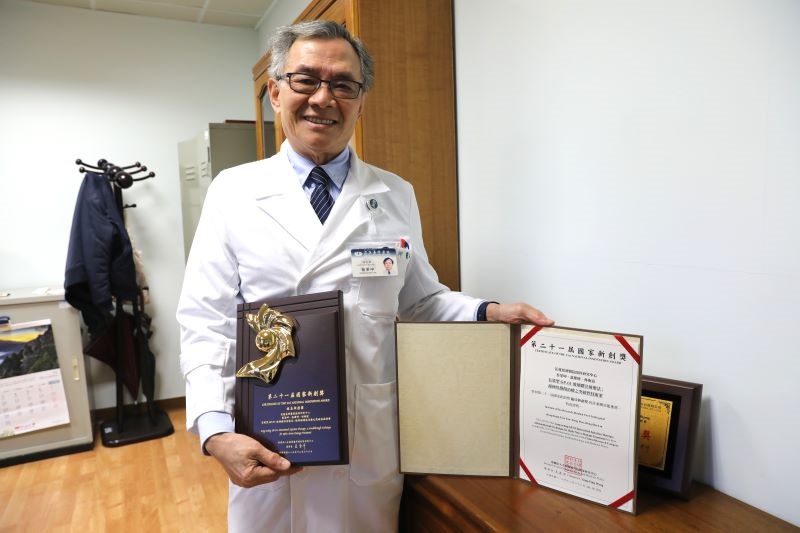

投入視神經修復治療研究超過20年的花蓮慈濟醫院眼科研究中心主任蔡榮坤醫師,以「長效型GP-01玻璃體注射療法:視神經損傷治療之突破性技術案」獲得第二十一屆國家新創獎。蔡榮坤是目前全世界最早使用這項治療法的眼科醫師,為視神經受損以及有失明風險的患者,帶來重獲視力與光明的機會。

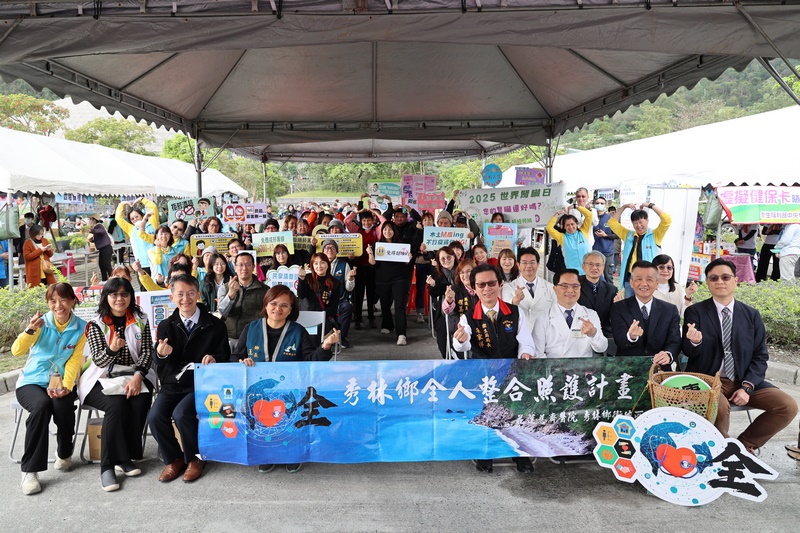

花蓮慈濟醫院是全臺首間承接衛生福利部中央健康保險署「全人整合照護計畫」的醫療院所。經過三年努力,一期計畫成效卓著,健保署規劃2025年將成功經驗擴散到臺灣7個鄉鎮部落試辦。花蓮慈院與健保署東區業務組、秀林鄉衛生所等合作夥伴,2月25日於台泥DAKA園區舉辦「秀林鄉全人整合照護計畫二期啟動儀式」,以「感恩有您,啟航健康新篇章」為主題,開啟嶄新醫療里程碑。

2月12日是元宵節,也表示農曆新年來到尾聲,按照民間習俗,要在這天要提燈籠還要吃元宵,花蓮慈濟醫院花現蔬福社準備了200份紅豆黃金地瓜圓與燈籠要與醫院同仁及民眾歡喜慶祝。與營養科共同推動社團成立的志工室主任顏惠美表示,在這冷冷的天,能讓同仁、病人與家屬,享用一碗熱熱的湯圓,不只是應景,也讓更多人發現蔬食帶來的健康幸福。

在AI浪潮席捲而來的時代,人與人之間的交流和感情的維繫更是難能可貴,而在醫療人力緊缺醫病關係緊張的時候,身兼「病人」、「演員」和「老師」三合一功能的「標準化病人」,雖然很少得到掌聲和關注,卻是肩負醫病之間重要的橋樑與提升醫療品質的重責大任。2月22日在花蓮慈濟醫院的一場全國標準化病人成長工作坊,主要在了解全臺北、中、南、東標準化病人遭遇的難題,透過工作坊讓標準化病人能順利升級,讓醫病更和諧,面對即將來臨的老人社會,一起預約好醫師的到來。

臺東縣最北端的長濱鄉,長期醫療資源匱乏,花蓮慈濟醫院肝膽腸胃內科主治醫師輪流支援衛生所門診已近二年。今年2月起,由易志勳醫師於每月第一週週五專責支援,希望除了照護當地居民的腸胃科疾病之外,也能發揮肝炎防治專才,與衛生局、衛生所團隊合作打擊肝病。

花蓮慈濟醫院營養科團隊慶祝222營養師節,21日上午在門診大廳舉辦「222營養師x健康FUN肆玩」活動,帶領民眾「自我檢測營養與肌力」狀況,原來從手部虎口和小腿圍,就可以觀察是否有肌肉流失或營養不良的的風險。另外,營養師也分享癌症病患如何在生活中調整飲食,更精準的補充營養。

11歲的樂樂,短短5天就從小感冒誘發免疫球蛋白A型快速進行性腎炎合併急性腎損傷,在花蓮慈濟醫院小兒部團隊44天的治療與照護下,病況穩定終於順利出院返家,重回校園。小兒部兒童腎臟科主任陳明群表示,急性腎炎的發病原因多樣,免疫球蛋白A型腎炎的病人發病前多數曾有急性上呼吸道感染的病史,提醒家長若是發現孩子出現血尿、尿量減少但體重卻增加、全身水腫甚至噁心嘔吐等症狀,需盡快就醫檢查。

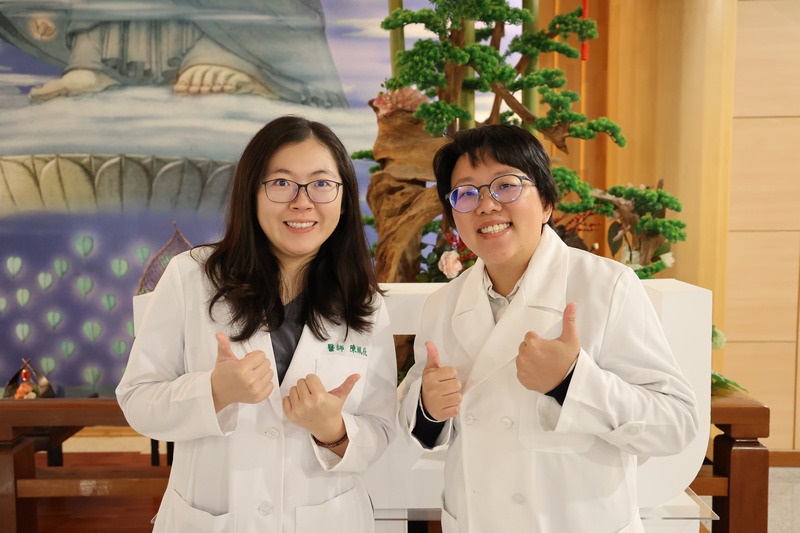

月經不順與經痛是許多女性的共同困擾,花蓮慈濟醫院中西醫合療在臨床上幫助女性朋友解病苦。婦產部醫師陳姵辰指出,若是子宮結構性異常,以手術治療為主;非結構性異常引起之疼痛,可以藥物調整。中醫部醫師張簡媜鶧也指出,若輔助中醫治療,使療效更精準,特別是針對有生育需求或對賀爾蒙藥物副作用敏感的女性朋友。中西醫合療更有助於提升女性朋友的健康與生活品質。

連日的低溫與新聞事件,讓民眾更加注意自身的健康,根據衛生福利部統計公布,多年佔據臺灣民眾十大死因第一名的就是癌症,考量癌症發生年齡有下降趨勢,為降低臺灣民眾癌症發生率及死亡率,自2025年元旦起,國民健康署放寬癌症篩檢年齡補助,包括肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒(HPV)檢測服務,只要符合資格的民眾都可接受免費的定期癌症篩檢,以期早期發現、早期治療。